根據希臘神話,巴利斯(Paris)是古代希臘一個小國特洛依(Troy)國王蒲力安(Priam)的兒子。他媽媽在生他之前曾經做夢,這個小孩將來長大會給國家帶來大的戰爭災難,所以在先知的指導下,媽媽在生下巴利斯之後便把它交給牧羊人收養,其實是囑咐要將它棄置於伊達(Ida)山的荒野任其死亡。不過這個嬰孩命大並沒有死,最後還是被牧羊人把它帶回去養大成人。

故事轉到奧林帕斯山上諸神的一場結婚盛宴,由於「爭端之女神」(goddess of strife)埃麗絲(Eris)並未受到邀請,氣憤之下前來鬧場。她在眾神面前丟出一個金色的蘋果,上面刻有「獻給最美麗的女人」這些字。於是會場中就有三位女神,當仁不讓站出來聲稱自己就是那個「最美麗的女人」。她們是天后希拉(Hera, Juno),狩獵女神黛安娜(Diana, Athena, Minerva)和愛神維納斯(Venus, Aphrodite)。當然了,在三個不部分軒輊的美女之前,天神宙斯(Zeus, Jupiter)哪敢作主,於是信使之神麥丘里(Mercury, Hermes)就向他建議,不如請牧羊人巴利斯來做選擇。

場景轉到人間的伊達山上,雖然信使神把三位美女都帶到巴利斯的面前,可是緊接著就出現了相當嚴重「賄選」情況。其實,「賄選」的故事六十年來台灣人民早已司空見慣,甚至「受賄」而樂此不疲,才真可悲呢。最近這一陣子在台灣,雖然法務部長大張旗鼓到處旅行,像歐巴桑般的向過路人散發「反賄選」的扇子(這樣的行動看起來簡直像是小孩子辦「家家酒」或電視台錄製外場的「電視綜藝節目」,看來簡直可笑極了;好處是可以報銷很多經費),但是在參加競選的政客和政黨來說,最簡單的「信條」就是「不買票,不會選」而不是「不買票,不賄選」。

言歸正傳:天后答應巴利斯,如果把票投給她,她要送給他土地和財富;狩獵女神答應巴利斯,如果把票投給她,她要送給他戰場上的勝利;愛神則答應巴利斯,如果把票投給她,她要送給他女人和愛情。果然是愛神最會買票,她不但打動了巴利斯的心,而且還鼓勵他選擇一個有夫之婦,斯巴達(Sparta)國王密尼勞斯(Menelaus)的王后海倫(Helen)!這當然是一個非常要命的、錯誤的、愚蠢的選擇,就好像台灣人民選擇了詐騙集團的「633」一樣!最後當然就是一場大災難:國破家亡!這個故事的最後一段也就是大家很熟悉的「木馬屠城」特洛依戰爭了。巴利斯本人也在作戰中受傷後逃回家鄉,哀求懂得醫術的妻子河神之女兒伊娜妮(Oenone)幫他治療,但是被傷心的後者拒絕,最後只好又回到特洛依,罪有應得,客死他鄉。

以上這段故事在西洋美術史裡面是非常受到藝術家喜愛的題材,它的標題就是The Judgment of Paris。因為我已經把故事告訴大家了,所以也應該知道正確的翻譯是「巴利斯的評審」,亦即從三個美麗的女人當中選出最美麗的那一個。為了這幅畫我調閱了我自己手邊所有的中文美術出版品數十本,詳加比對之後居然發現翻譯名稱非常混亂,錯誤的更不在少數。歸納結果約有下列數種,我也順便在此稍作分析:

1. 有人把它翻譯成「巴里斯的裁判」還可以,但是「裁判」一詞通常比較是用在體育競賽,特別是球類比賽,那是有關力氣、速度和技巧的競賽。至於有關美和藝術方面的競賽,應該用「評審」比較恰當。

2. 也有人把它翻譯成「巴里斯的判決」,就比較差了。因為「判決」是司法用語,只要是針對有沒有犯罪的問題,和「美不美」無關。當然了,就這個故事而言,因為三個美女都「賄選」,因此都是有罪的。不過諷刺的是如果「巴里斯的判決」是判決三位美女有罪,其實巴利斯本人正好是「賄選」的對象,自己也「受賄」了,當然也是個罪犯,由他來判決豈非可笑!可是這樣的事情在真實人間可能還真不少喔!

3. 更離譜的是翻譯為「巴里的審判」,不但「審判」這個詞是錯誤的,連「巴里」這個名字的音譯也不準確,S是要發音的。

4. 最最離譜的翻譯是「巴黎審判」!讓人聯想到二次大戰後在德國舉行的「紐倫堡大審」!在這個例子裡,不但「審判」這個詞是錯誤的,連特洛依王子的名字巴利斯也被莫名奇妙改為法國的城市巴黎,太扯了吧?

5. 非常可惜,我沒有在任何中文出版品發現符合最正確翻譯的「巴利斯的評審」。

以上分析,請愛好西洋美術的讀者在閱讀中文出版品的時候多加注意。

「巴利斯的評審」談到的是關於三個女神的故事,我下面接著也來談談另外三個女人的故事,不是在古代希臘,而是現代台灣。這些故事也是跟「法官判決」有關的。其實很久以前就想寫了,但是因為我寫作的速度很慢,所以拖到現在,已經不具新聞時效性了。不過因為在這三個案子裡法官的判決實在太「驚」采、太「謬」了,所以值得一再回味。第一個案子:報載,有一個男人被控向一名女性猥褻,結果被非常精通「性心理學」的法官判為「無罪」,理由是該女性被猥褻時,所撫摸之處為大腿內側,法官說「大腿內側並非性感帶」,不會造成性衝動,所以被告無罪!第二個案子:據報載,有一個男人被控在百貨公司搶購時段,乘著人潮擁擠向一名女性猥褻,結果被同樣也是精於「性心理學」而且特別注意「時間」因素的另一位法官判為「無罪」,理由是該女性被猥褻時,她的乳房被被告撫摸的時間並沒有超過二十秒,而法官說「二十秒的時間太短」,還不會造成性衝動,所以被告無罪!第三個案:據報載,有一名父親長年性侵他的女兒,因為證據確鑿所以被判有罪,但是判刑很輕,理由根據法官的說法是「因為這名父親過去性侵女兒的次數非常頻繁,後來次數已經慢慢減少,應該是有悔過之意思,所以從輕量刑」!

這樣的判決對於喜歡或有意對女性做性侵犯的男性而言,無疑是很大的鼓舞作用。而且這些法官的判決將成為他們最好的「行動準則」,只要記住,性侵犯的時候要撫摸大腿內側,因為那裡不是性感帶,即使被抓到也不會被判有罪;或者如果比較喜歡「襲胸」的話,最好不要超過二十秒鐘,因為超過二十秒會引起性衝動了。最划算的是「襲胸十九秒」,在最後一秒鐘放手,十足夠本,因此從事性侵犯時最好隨身攜帶馬錶。而如果是針對同一女子連續強迫性行為的話,要記住頻率越來越少,保護自己免於被從重量刑的權益喔!但是對於所有女性,所有可能被害的女性而言,這算是哪門子判決啊!

第四個案例,受害者不是女人而是女生,而且是個小女生,當初受害時年紀才不過五歲。整個案子一再重審,到了最後第七審的時候前後已經是十三年無情的歲月過去,可憐的受害人已經從五歲小孩變成十八歲姑娘。但是因為當初被性侵害時(據說兇手是用竹竿猛插受害人下體),已經造成身體其他內臟嚴重受傷,所以最後只留下一個非常脆弱而且發育不完全的身體,並且不幸於今年過世,離開這個殘酷的人間回到了天國。然而令人非常震驚的是拖了十三年的第七審的判決結果就在這個時候出爐,而它的結論居然是「嫌犯無罪」,理由是「罪證不足:因為在所謂的凶器上並沒有採到嫌犯指紋,而且嫌犯也通過測謊」…。雖然被害人的家屬早已泣不成聲,說「這個時候再來談什麼有罪、無罪已經沒有什麼意義了」,聽了令人不勝唏噓。即使如此,我們不禁懷疑(難道要敬佩嗎?)法官判案如此看重技術性的問題。因為犯罪現場早在當時就已經受到破壞,唯一的證據是受害的小女孩的指認。然而當我們看到電視轉播犯罪現場,在那偏僻的山上看來到處都是竹子,要隨便找一根沒有指紋的竹竿當作證物還不簡單嗎?更何況壞人作案也有不留指紋或事後把指紋擦掉的可能性?至於測謊,應該也不是那麼可靠的工具,如果有人就是心理非常鎮定,難道就可以排除犯罪了嗎?

我們倒不是說非要認定嫌犯就是罪犯不可,我們只是質疑判決無罪的理由完全站在「因為在所謂的凶器上沒有採到嫌犯指紋,而且嫌犯也通過測謊」,實在無法讓人信服。有人就問了,如果被害人是某位政客、官僚或大企業家、大人物的小孩,這個案子會拖這麼久,而且會有今天這樣的判決嗎?

Read more!

+1863-64.jpg)

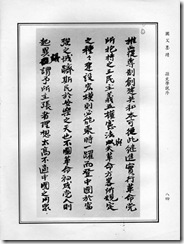

不論是「作筆記」或者「寫眉批」都是所謂「批判式閱讀」的重要訓練。上課時研究生對於我書本上的眉批都很有興趣,可惜因為我在看書的時候一向都會有很多意見,所以都是以「奮筆急書」的方式記下來的,字跡非常潦草。可是我答應我的學生總有一天我一定會把這些筆記整理出來和大家分享的。其實,我希望所有有志從事學術研究的人,都能養成隨時作筆記或寫眉批的習慣。看書當然是邊看邊記了,即使聽老師講課、聽人家演講也要訓練出隨時記下要點和(更重要的)記下自己的評語。這樣的訓練做得紮實了,就不會每次只要輪到要寫作所謂的「論文」就變成整篇鸚鵡學語、人云亦云的文抄公式的「讀書報告」了,完全沒有自己的見解和看法。批判式閱讀可以從小就開始訓練,我常跟學生說:「小學生小批判,中學生中批判,大學生大批判,而研究生我們就要求會做紮紮實實的研究批判了」。

不論是「作筆記」或者「寫眉批」都是所謂「批判式閱讀」的重要訓練。上課時研究生對於我書本上的眉批都很有興趣,可惜因為我在看書的時候一向都會有很多意見,所以都是以「奮筆急書」的方式記下來的,字跡非常潦草。可是我答應我的學生總有一天我一定會把這些筆記整理出來和大家分享的。其實,我希望所有有志從事學術研究的人,都能養成隨時作筆記或寫眉批的習慣。看書當然是邊看邊記了,即使聽老師講課、聽人家演講也要訓練出隨時記下要點和(更重要的)記下自己的評語。這樣的訓練做得紮實了,就不會每次只要輪到要寫作所謂的「論文」就變成整篇鸚鵡學語、人云亦云的文抄公式的「讀書報告」了,完全沒有自己的見解和看法。批判式閱讀可以從小就開始訓練,我常跟學生說:「小學生小批判,中學生中批判,大學生大批判,而研究生我們就要求會做紮紮實實的研究批判了」。