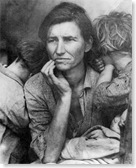

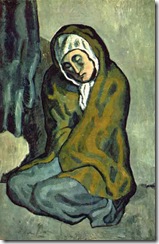

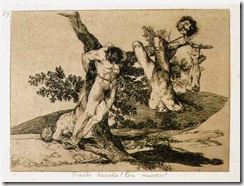

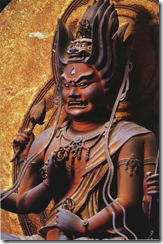

當我們談到藝術做為社會批判的時候,那麼所謂藝術內容的表現,其實比較注重在藝術家把他個人對於整體社會現象的反應,甚至現實政治環境的批判做為題材的意思。這樣的題目,以台灣目前這樣的時空背景來看(尤其是今天這樣一個歷史性的關鍵時刻),甚至令人倍感迫切需要。 我們的時代的確需要一些有感情,有想法,有血有淚的藝術作品和藝術理論,不但來表達藝術家和評論家的深刻感動,同時也是來激勵觀眾的悲憫胸懷。然而以今天台灣的藝術世界所展現的樣貌來看,這樣具有浪漫氣質的藝術似乎已經離開我們相當遙遠了。這使我想起了在很久以前我所看過,席柯斯(Ralph Shikes)所寫的一本書,它的標題就叫做「憤怒的眼睛:藝術家利用版畫和素描作為社會批判」。 不過,我並不希望讀者就因此把我們所討論的種種問題侷限在這兩種美術創作的媒材裡面;反之我希望大家了解我們所討論的問題其實是普遍適用於所有藝術表現的,只不過為了更加符合我們美術館整個展覽活動的標題,我才特地使用「版畫和素描」這幾個字來說明我們所要表達的理念,但另一方面也希望不會因為這樣就硬生生地排斥其他美術創作的討論。無論如何,即使我這篇演講其實根本沒有要討論版畫藝術,但是至少它的靈感是來自一本與「版畫」有關的書本名稱,這也就是它們之間的關聯性吧? 可惜席柯斯這本書討論的範圍只有涵蓋從十五世紀歐洲的文藝復興到二十世紀的大畫家畢卡索(Pablo Picasso)為止,而沒有包括其他東方國家或西洋其他時代的美術。這種侷限的理由當然也不難了解,因為把藝術表現作為社會批判的工具,不論是實際創作或理論探討應該都是歐美近代和早期現代的產物或專長吧?不過,由於本書的〈序論〉確實是一篇很好的論文,雖然我不願意把我這的演講定位為「書評」;我倒願意就席柯斯這篇序論的觀點做一些介紹和適度的補充和發揮。他首先談到,有許多藝術家,甚至於大部分的藝術家,可能很少在他們的作品裡,表現對於他那個時代的經濟、政治或社會抗爭的關心;如果有的話,也往往可能僅僅是偶然在心中飄過一個念頭;另外有些則對於社會上的種種現象,天真地加以接受;另外又有些人則可能會對社會的種種亂象或不公,僅僅表現出犬儒式的消極態度或漠不關心。然而重要的是,我們發現另外也有些藝術家則在精神上十分投入,並且在他們的作品裡面表現出「人類對於社會正義的近乎永無止境的追求。」藝術家運用他們最有效的武器-藝術-來針砭制度,來和威權的政府抗爭,諷刺教會的腐敗和冷漠,赤裸裸地揭發人類戰爭的愚蠢和無意義,攻擊得勢者的剝削,攤開貧窮和弱小族群的存在困境。總而言之,他們「以視覺的方式來批判人類的種種愚行。」 作者引用了十九世紀諷刺畫家多米埃(Honoré Daumier)的名言,"Il faut être de son temps"(大意,「藝術應該表現它的時代」),並在書中討論了將近一百五十位藝術家的作品,才讓我們驚訝地了解到,原來還是有很多的藝術家的確是十分關心他們的時代的。這點,對於台灣過去幾十年來的美術教育主流,直接承襲大部分前輩老畫家們本人的作品和他們的美術觀念:畫畫風景、畫畫靜物、畫畫裸體人物,好像美術的全部功能僅在於此。一向服膺形式主義理論的象牙塔創作方式,看過此書作者用心介紹,那些有血有淚的作品,相形之下,更加值得我們深省。不過,也許也正如評論家若森伯(Harold Rosenberg)所擔心的,社會批判的藝術作品絕對不能淪為宣傳,兩者不能同日而語。所以當我們在討論這些具有社會批判性質的版畫或素描作品時,我們首先要確定的是在視覺形式上它們的確是真正好的作品,而且有些甚至可能是偉大的作品。 席柯斯在他的書裡介紹了包括哥雅(Franciso Goya)、多米埃(Honore Daumier)、傑利柯(Theodore Gericault)、辜爾貝(Gustave Courbet)、畢沙羅(Camille Pissarro)、魯奧(Georges Rouault)、寇兒薇姿(Kathe Kollowitz)、葛洛茲(George Grosz)和畢卡索(Pablo Picasso)等一百多位傑出畫家的作品,他們的版畫或素描「提供了一向被人所忽略的一個美術史面向,並且多是注重內容勝過形式」,換言之,這樣的藝術「顯示了藝術家對於他所生存的環境的反應。」作者特別提到,尤其是,當形式主義理論盛行的時候,一個藝術家的社會觀點幾乎從來沒有在他的生平傳記裡被人們討論到,這是藝術史研究的缺憾。因為,雖然藝術家的社會觀點不一定一直會,但至少往往會影響到他的創作風格和內容。由於我個人一向比較關心藝術創作有無深刻的精神面,因此認為這些風格和內容的相互關係正是我們應該好好研究的部分。更何況如席柯斯所說,那些敢於大聲說出,抗議社會的不公的藝術家,他們的作品所表現的「不僅是勇氣,且常常是具有智慧的,而且幾乎都有非常高的藝術成就。」 談到智慧和勇氣,不禁使我聯想到,其實在佛教教義本身和佛教教義的藝術表現裡,也有類似的兩大面向:慈悲憐憫和智慧勇氣。可惜,在目前極端庸俗化和注重個人宗教信仰的現實利益(所謂「褔報」)的潮流底下,除了慈悲憐憫之外,智慧和勇氣似乎是比較少有人注意的。正如同藝術的領域裡,有人追求賞心悅目的形式美,也有人以社會批判的內容來發揮它的感動力量。同樣的,佛教裡面,除了大家耳熟能詳,面露慈悲的佛菩薩之外,也有面露「忿怒」之相的佛菩薩,也就是密教所謂的「明王」(Vidia-raja)。按,明王又稱「忿怒尊」或「威怒王」;而所謂「明」就是破除愚昧和昏暗之心的智慧光明。然而,明王等所顯現的「忿怒相」在秘密教裡,其實就等於顯教的佛菩薩,相對於慈悲相的「正法輪身」,忿怒相又稱為「教令輪身」。簡而言之,「菩薩低眉」,以攝服世人,普渡眾生;而「金剛怒目」則降服惡鬼,掃蕩群魔。 藝術家以他的「憤怒的眼睛」,透過作品來批判社會的不公,多少和佛教明王的象徵意義有些相似。可惜,這方面不論是一般佛教信仰者或者一般藝術愛好者都所知甚少。例如,在通俗美術教育的認知裡,像梵谷(Van Gogh),米勒(Jean Francois Millet)等人,往往只被當作優美的風景畫家來介紹,而忽略了他們捍衛社會公義時強烈的人道主義關懷。畢沙羅(Camille Pissarro)一般藝術愛好者除了知道他是印象派風景畫家之外,也很少機會認識到,原來終其一生,畢沙羅是個無政府主義者,在他的作品裡,表現了其他印象派朋友們所不曾表現的,對於被剝削的弱勢族群如工人和農人們的關懷。至於畢卡索在他所謂的「綜合立體派」的畫作上所黏貼的剪報,過去被認為只不過是純粹畫面形式和不同材質肌理的安排,最新的研究也指出.其實他的報紙剪貼內容都是經過選擇,有特定的社會批判內容和意義的。同樣地,在法國浪漫時期最重要的畫家傑利科(Théodore Géricault)的戰爭作品裡,不論是油畫或素描,我們所看到的幾乎都是表現作戰受傷的士兵和軍官,而不是像其他同時代的浪漫派畫家,熱中表現戰爭的場面。傑利科更關心的是對於生命的關懷和對於戰爭意義的質疑。關於這一點,我們似乎也可以發現到了最近歐美的歷史戰爭電影片,所描寫的戰爭場面,和之前好萊塢電影一廂請願地描寫男主角勇敢作戰,所向無敵的英雄偶像相反的;現在所描寫的男主角都是害怕,慌張,亂成一團,不知為何而戰的大兵。換言之,現在的戰爭片,有些其實是以「反戰」為其中心思想的,他們似乎都表現了對於生命的關懷和對於戰爭意義的質疑,這也是戰爭電影導演的「憤怒之眼睛」所作的批判。 過去台灣在國民政府的威權統治之下,由於害怕人民有了自由的思想,所以即使在大學教育裡,哲學和歷史思想的介紹經常是貧乏而不足的。那時候,社會哲學家馬克斯(Karl Marx)的思想被當作毒蛇猛獸來禁止,而不知全世界的大學思想教育都明白地認識到那是一種「社會救助理論」(social remedy),雖然它的推論不是很正確,但是基本精神是在追求社會正義,而這種正義感,同情心和悲憫的情懷,正是我們要在青年人的心中所看到最珍貴的氣質,都一一被抹殺了。 言歸正傳,談到為何選擇版畫和素描來說明「藝術作為社會批判」,席柯斯認為,也可能如我們大家都會想到的答案,這主要是由於版畫可以大量複製,而把訊息帯給更廣大的群眾。的確,在近代新聞報紙和雜誌還沒有普遍以前,版畫在擔當社會議論角色,發揮了重要的功能。此外從視覺效果上來說,席柯斯認為傳統的黑白色調銅版畫或木刻版畫的確容易表現出一種嚴酷的氣氛,本身就容易帶有批判的味道。因此可以說,早期的版畫在傳遞社會訊息的時候,的確比那些五顏六色,賞心悅目的油畫更加恰當。例如,木刻版畫的大塊面黑色調最能夠強調那種陰沉的心情,而蝕刻銅版畫上面那種銳利而纖細的線條正好能夠犀利地傳達作者的訊息,增強了攻擊和批判的強度和力道。有趣的是,希柯斯也提到了版畫製作過程所使用的術語,似乎也多少透露了一些批判的氛圍,例如蝕刻版畫裡面說的「吃色或咬色」的「吃或咬」字(即英文的bite)和所使用的硝酸或鹽酸的這個「酸」字(acid)就都含有「侵蝕」和「嚴密檢查」的意思。因為正如美術史家帕諾夫斯基(Erwin Panofsky)所指出的,在版畫剛剛開始流行的時候,藝術家所做的油畫畫作基本上都是應客戶的要求而畫的,它們往往比較討好觀眾;因此,版畫和素描往往就成為他們內心自我表達的工具。而從十六世紀開始到了十九世紀的中葉,大版面附有文字說明標題的版畫,終於成為表達政治觀點的主要工具。至於素描的優點,大家都知道,它比油畫更能立即表達畫家個人對於週遭環境的反應,有一種即席揮灑的痕跡。因此,正如席柯斯所說「當素描在表現社會不公正的時候,就會具有一種『憤怒』的氣質和格調,這不是稍後那種在技法上精雕細琢的油畫所能複製或重現的。」可惜,作者也感慨地說,像這樣的「抗議藝術」(protest art)在半個世紀以來形式主義美術思潮風行的時候,往往被人不公平地評為粗糙而不夠精練,卻完全忽略了他們深刻的內涵和價值。 大家都知道,在二十世紀初的時候,一些英國的藝術批評家諸如貝爾(Clive Bell)和莆來(Roger Fry)等人努力鼓吹那種去除人性的,拒絕任何文化內涵參照的藝術。換言之,他們眼中所謂好的藝術就是,而且應該是跟我們的生活和存在無關的;他們並且故意將這種「內容的欠缺」視為藝術之「正面積極的優點」,而這就是所謂的形式主義的藝術觀。或許,比貝爾和莆來更具影響力,當然也更具殺傷力的是,是他們兩人之理論在美國的追隨者,也就是所謂的現代主義主流的批評家格林堡(Clement Greenberg)的文章。格林堡比他前面的兩位英國批評家更加極端,而把純粹自治的抽象視為「前衛」(avant-garde)。可惜,包括德國、法國和美國在內,有不少後現代主義的批評理論家,由於本身缺乏對於現代藝術的真正認知,他們所用來作為從現代主義過度到後現代主義的種種有關藝術演變進程的推論,都是來自格林堡的「形式主義」,也因此就錯誤地把它當作就是現代藝術的全體。此外根據我個人的觀察,雖然法籣克褔學派批判理論健將阿多諾(Theodor Adorno)號稱對於前衛藝術的叛逆精神頗有研究,但是,不論他如何主張瓦解文化、歷史和社會體制,他把美學的討論集中在藝術的自治性(autonomy),基本上走的還是形式主義藝術觀的老路數。 台灣過去以來也是如此,有些學者受到形式主義理論的洗腦,鸚鵡學語地跟人家唱和「政治的歸政治,藝術的歸藝術」,而不知政治就是每日生活,一個對於每日生活完全沒有反映的藝術家,就是躲在象牙塔裡,不知人間疾苦的悠閑階級所謂創作也許就是只有品味而沒有內容的藝術作品。他們對於所謂藝術品的意義,也可能完全無法理解當然也更談不上感動。當然了,從藝術批評的角度來看,正如席柯斯所觀察的,一個作品並不會因為作者有崇高的理想和感人的理念,就足夠成為好作品。一個具有「憤怒的眼睛」的藝術家,當他在處理像「社會的不公正」這樣的題材的時候,還是要有冷靜的頭腦和專精的藝術技巧才行,這個能力當然也可以使他不至於因技巧不足而模糊了他的感受。藝術史家史宓思(Roberta Smith)在一篇討論一九七○年代概念藝術的文章裡也談到,在政治不安定,社會意識高漲的環境底下,人們通常就會受到激勵,想要揚棄傳統藝術家所占有的那種,說好聽一點,「精英主義的」(elitist)地位。她說,有許多藝術家發現他們對於傳統的藝術品鑑賞所關心的那些「風格」、「商業價值」和「氛圍氣」沒有絲毫興趣,甚至要反對它。我個人則深深感受並且要強調,一個藝術家做這樣的反對,其實是需要一種「道德勇氣」的;史宓思也認為,概念藝術達到這種境界,就是「純粹審美與政治理想主義的動盪的融合」,我認為討論版畫和素描作為社會批判,也是如此。 不過,若從現實生活的實際效益來看,也正如美國另外一位現代主義的評論家若森伯(Harold Rosenberg)所觀察的,自從一九三○年代之後,美國藝術家們都知道,藝術家雖然可能充滿了熱忱,但是以藝術來作為政治武器其實是沒有什麼力量的,它不太能夠改變時势。的確,就影響群眾對事物的觀點這個層面上來說,藝術甚至完全不是新聞媒體的對手。他甚至悲哀的說,大眾傳播媒體的系統越是進步,用審美的觀點來表達意見就越是缺乏影響力。「用繪畫或雕塑來挑戰當代宣傳機器對於事件的訊息散佈,」他說,「簡直就像是用一隻掃把去打坦克大軍。」以致於,自從二次世界大戰以後,沒有任何一個藝術運動是帶有社會改造的目的或社會批判的任務的,他說: 即使行動繪畫[美國的抽象表現主義繪畫],不論在時間上或精神上都最接近於達達和超現實主義顛覆社會的傳統,它還是儘量努力排斥藝術和政治的關聯。 這樣的觀點表面上似乎鼓勵了我稍早所說,台灣一些形式主義評論家的看法,認為我們應該保持讓「政治的歸政治;藝術的歸藝術」,其實不然。因為,若森伯緊接著,話鋒一轉談到如果說「藝術只須管好做自己份內的事,那麼它同時也被迫要越來越更加努力去思考,到底藝術自己的份內事指的是什麼」?現在讓我們回顧一下歷史,如果說,在一九三○年代美國的藝術燃燒著政治關懷的熱量,在六○、七○年代,形式主義抽象盛行的時候,藝術卻被燃燒著一種反對政治關懷的情愫, 它對於人世間種種現象和因這些現象所激起的感情都漠不關心;這跟主張藝術必須關懷政治同樣也是一種教條,它們同樣地限制了我們的藝術想像力。就像其他任何人一樣,今日的藝術家,或深或淺,應該對政治事件有所反應,而其內在的衝動就是我們要用我們所熟悉的媒材來表達我們個人的感受。 他緊接著又質疑,如果這種表達政治關懷的衝動是被那種格林堡所謂的尋求「品質」(quality)的需求所壓制的話,或者是去遵循所謂的「藝術史」要求,或去追求所謂的「七○年代的流行」的話,我們也就成為一種「專制思想的犧牲品」。若森伯這樣的觀點,顯然是直接針對格林堡一派的形式理論批評而發的,照他們的理論,視覺藝術的最高境界是「最低限藝術」。若森伯繼續極盡其挖苦之能事: [如果]一種藝術形式的語彙,它的主要功能是使採用它的藝術家無話可說,這種藝術形式就不會是重要的。把這種藝術形式奉為教條說藝術必須把我們的心和歷史的戲劇絕緣開來,那就無異使繪畫和雕塑淪為編織或家具設計了。 接著,他繼續就這個議題加以發揮說:「把審美的領域從生活經驗隔離開來,不會賦予藝術家任何東西,也不會刺激藝術的創造,因為它並沒有把時代的主觀現實計算在內。」在現代形式主義藝術理論還沒有流行以前,藝術創作的能量本來就是從各種人類價值中得到靈感刺激,諸如宗教、哲學和政治等等,他說:「把人們從他們因這些價值所引起的情緒排除在外,就會使得藝術的內容變的空洞。」他的結論是:「不管它的實際政治效果如何,政治意識識是藝術的必要元素。……也唯有如此,藝術家才能把他自己看做是一個自由的人…,否則,你就只好滿足於製造一些裝飾品了。」這樣的主張,也使得若森伯斷言:缺少了政治的內容,即使像普普藝術這種非抽象的,而且挪用社會生活中的現成圖像的藝術,「也會如同我們製造一個容器一樣,它本來就是空空洞洞的。」 或許,藝術史家范恩伯(Jonathan Fineberg)在其近著《存在的策略》一書裡所說的,更為深刻且令人深省: 藝術家的[天職]乃是在於利用其作品開拓他們的理想並且仔細探究有重大價值之事物的意義,這是一種精神的探索。而這也是在藝術的諸多面相當中最值得我們去了解,去追憶和討論的部分了。 然而,在世人一昧追求膚淺而沒有理想,沒有熱情和憧憬的形式主義藝術時,這樣的藝術觀點,正如作者也考慮到的,一定會被人批評為鼓吹「英雄式敘述」(heroic narratives),他自我安慰說,被批為英雄敘述又怎樣,這不是更好嗎?因為他說,「如果在一個文化裡並沒有這種『英雄敘述』來激勵和啟發我們,那是一幅多麼悲哀的前景啊。」

憤怒的眼睛! 藝術作為社會批判

第十五屆JAALA雙年展

「JAALA」這是由Japan(日本)、Asia(亞洲)、Africa(非洲)和Latin America (拉丁美洲)這四個英文單字所組成的「頭文字」(acronym),它是日本民間所組成的一個非常具有理想性,非常注重人文關懷的跨國文化交流活動組織。

會長是日本資深的藝術評論家針生一郎。他同時也是國際藝評人協會AICA日本分會的會長。JAALA是一九七七年在日本成立的,緊接著便在次年一九七八年舉辦第一屆國際雙年展。每次展覽期間都有一個特別選定的主題,然後配合這個主題舉行學術討論會或座談會。二○○六年雙年展的舉辦正好來到了第15屆。

二○○四年十二月本人以中華民國藝評人協會理事長的身分負責主辦由國際藝評人協會巴黎總會授權台灣分會所承辦的第三十八屆「世界年會」(World Congres)。這次年會總共有三十幾個國家將近百位的代表出席。日本代表團由針生一郎率領共有五人參加,我就是在這次年會裡第一次和針生先生碰面的,雖然在年輕的時候我就曾經看過他編撰的西洋現代美術。沒想到世界年會之後一年半他派了三位JALLA同事(畫家稻垣三郎、佐藤俊男和山川靖夫)親自來台灣邀請我組團參加他們的第十五屆雙年展。因為展覽很快地就要在七月初舉行,而我接到訊息的時候已經將近四月底,由於他們的熱情邀約,雖然時間非常緊迫有努力配合、盡力去招集幾位贊同這個理想的台灣藝術家,迅速成軍來共襄盛舉了。因為時間緊迫所以也無法採取公開徵件,而以我個人邀約的方式進行。在邀請藝術家參展的時候還特別說明作品不一定要針對這個主題重新製作,如果有現成舊作品只要內容接近,富有人文精神,表現愛好和平就可以了。

會長是日本資深的藝術評論家針生一郎。他同時也是國際藝評人協會AICA日本分會的會長。JAALA是一九七七年在日本成立的,緊接著便在次年一九七八年舉辦第一屆國際雙年展。每次展覽期間都有一個特別選定的主題,然後配合這個主題舉行學術討論會或座談會。二○○六年雙年展的舉辦正好來到了第15屆。

二○○四年十二月本人以中華民國藝評人協會理事長的身分負責主辦由國際藝評人協會巴黎總會授權台灣分會所承辦的第三十八屆「世界年會」(World Congres)。這次年會總共有三十幾個國家將近百位的代表出席。日本代表團由針生一郎率領共有五人參加,我就是在這次年會裡第一次和針生先生碰面的,雖然在年輕的時候我就曾經看過他編撰的西洋現代美術。沒想到世界年會之後一年半他派了三位JALLA同事(畫家稻垣三郎、佐藤俊男和山川靖夫)親自來台灣邀請我組團參加他們的第十五屆雙年展。因為展覽很快地就要在七月初舉行,而我接到訊息的時候已經將近四月底,由於他們的熱情邀約,雖然時間非常緊迫有努力配合、盡力去招集幾位贊同這個理想的台灣藝術家,迅速成軍來共襄盛舉了。因為時間緊迫所以也無法採取公開徵件,而以我個人邀約的方式進行。在邀請藝術家參展的時候還特別說明作品不一定要針對這個主題重新製作,如果有現成舊作品只要內容接近,富有人文精神,表現愛好和平就可以了。

在這裡大略介紹一下JALLA這個協會和它的雙年展:

協會宗旨

1. 強調注重第三世界的存在

2. 反對各種形式的強權和霸權

3. 尊重人權,珍惜自然資源和維護生態

4. 反對藝術商業化,體制化,官方化

5. 注視,關懷並鼓勵和第三世界的溝通

6. 促進世界人類和平,尤其是認識第三世界,建立友誼

我們光是從這些宗旨就可以看出這不是一個跟隨時勢、趕流行、競爭資源的團體,當然也不是當今資本主義社會裡面所謂「藝術世界」的主流。它們是關懷社會的,也因此有很強的政治烏扥邦理想。它們的策略與行動都和一般商業走向的所謂「文化藝術團體」背道而馳,拒絕任何商業贊助,因此可以想像嚴重缺乏經濟支援的情況下他們是如何以相當大的勇氣和信念在堅持着的。若和一般知名的國際雙年展相比較,他們的一切運作都是很經濟很節省,從形式上看整個展出無疑也是非常克難的。

歷屆JAALA雙年展的主題

第一屆 1978 人和自然的復權

二 1980 大日本帝國的反省

三 1982 非核家園

四 1984 民主的甦醒

五 1986 人民的亞洲

六 1988 亞洲吹新風

七 1990 人權和政治抗爭

八 1992 超越國家的藩籬

… … …

十四 2004 戰爭不能根絕恐怖活動

十五 2006 讓戰爭在亞洲消失是人民共同的夢想

展覽時間: 2006年7月8日到16日 學術討論會: 7月8日

展覽地點: 日本東京都立美術館 (原上野現代美術館)

展覽目錄中的展出序言

台灣美術評論家 李長俊

我個人在三十多年前就知道針生一郎先生了,因為那時候我買了講談社所出版的一本書《記號とイメチ》(1971),但是我真正認識他本人是當我們同時參加了在台北舉行的國際藝評人協會(AICA)第三十八屆「世界年會」 (2004 World Congress)。讓我感到驚訝和榮幸的是今年四月他來信要我幫他在台灣尋找藝術家參加將在東京舉行的JAALA雙年展。這時候我才了解到針生先生是多麼的了不起,他奉獻了那麼多的時間和精神來促進世界各國人民,特別是所謂的「第三世界」人民之間的相互了解。他的努力在這個時代看起來尤其難能可貴,因為當藝術世界已經變成如此的商業化,這實在是吃力而不討好的事情。而成名的藝術家也已經忘記了他們的天職,要作為社會的精神領袖。藝術家對於人民的需要應該非常敏感,要能夠體會他們的快樂和痛苦,幫助他們追求幸福的生活。而這正是石器時代那些洞穴壁畫的藝術家兼巫師所做的。自從形式主義的思想成為藝術世界的主流之後,許多藝術家都忘記了,甚至排斥藝術能夠作為一種抗議的工具去對抗人間的殘忍、剝削、暴力、欺壓和侵略。他們也忘記了藝術在追求人類正義和追求所有國家和人民自由平等的時候,是非常有力量的工具。

從歷史上來看,雖然過去四百年來,台灣曾經被不同的外來政權所統治(包括西班牙, 荷蘭, 日本和中國),但是這個島嶼上面的人民似乎已經習慣於膽怯而懦弱的生活。現在台灣海峽對岸的中國政權一直在威脅台灣的生活和生命安全,而島內的人民卻過著犬儒主義和享樂主義的生活。更糟糕的是,有許多政客居然努力討好和奉承這個惡霸般的鄰居,而忘記了追求不受威脅,沒有恐懼,而有尊嚴的生活乃是一般老百姓最起碼,最謙卑的要求。而台灣的藝術家們,從過去以來也一直不太關心政治議題,只管自己的事業發達。正是這樣的原因,當台灣的藝術家們在表達抗議的時候,通常也多是間接含蓄和保守的。特別是目前最年輕一代的藝術家,他們出生和成長在一個相當和平的時代,他們對於戰爭的恐怖和殘忍的認識主要來自觀賞電影—甚至更諷刺的—來自電玩遊戲。所以當他們在抗議戰爭和侵略的時候,他們的語法還是帶有幽默的。目前在台灣,不論是什麼年齡的學生,據說當他們被問到,假定有一天海峽對岸的中國共產政權真的武力入侵了,他們要怎麼辦?大部分的學生似乎毫不遲疑的回答:「投降啊」,而且要「越快越好」! 我認為這樣的問答根本偏離了問題的核心,我們並不是在鼓吹戰爭或對抗,我們的原則很明白:在這個小小的地球村裡 人們根本就不應該有侵略的行為,而應該和平相處,融洽的生活在一起,互相尊。這也是我們努力的目標和理想!

為了這次的展覽,我所接觸的幾十位藝術家當中,我發現即使他們對於這樣的議題有興趣,可是因為目前藝術界最受歡迎的表現形式還是裝置,表演或錄像,比較少藝術家仍舊以繪畫作為表達的手段。而當他們採用繪畫的方式時,他們的畫幅也往往是非常巨大的,作品運送比較困難,因此只好割愛。不過我希望藉著像JAALA這樣的展覽,我們能夠發現,甚至鼓勵更多沉默的藝術家,願意站出來為人類爭取自由與和平而發聲。

展出序言英文版

從歷史上來看,雖然過去四百年來,台灣曾經被不同的外來政權所統治(包括西班牙, 荷蘭, 日本和中國),但是這個島嶼上面的人民似乎已經習慣於膽怯而懦弱的生活。現在台灣海峽對岸的中國政權一直在威脅台灣的生活和生命安全,而島內的人民卻過著犬儒主義和享樂主義的生活。更糟糕的是,有許多政客居然努力討好和奉承這個惡霸般的鄰居,而忘記了追求不受威脅,沒有恐懼,而有尊嚴的生活乃是一般老百姓最起碼,最謙卑的要求。而台灣的藝術家們,從過去以來也一直不太關心政治議題,只管自己的事業發達。正是這樣的原因,當台灣的藝術家們在表達抗議的時候,通常也多是間接含蓄和保守的。特別是目前最年輕一代的藝術家,他們出生和成長在一個相當和平的時代,他們對於戰爭的恐怖和殘忍的認識主要來自觀賞電影—甚至更諷刺的—來自電玩遊戲。所以當他們在抗議戰爭和侵略的時候,他們的語法還是帶有幽默的。目前在台灣,不論是什麼年齡的學生,據說當他們被問到,假定有一天海峽對岸的中國共產政權真的武力入侵了,他們要怎麼辦?大部分的學生似乎毫不遲疑的回答:「投降啊」,而且要「越快越好」! 我認為這樣的問答根本偏離了問題的核心,我們並不是在鼓吹戰爭或對抗,我們的原則很明白:在這個小小的地球村裡 人們根本就不應該有侵略的行為,而應該和平相處,融洽的生活在一起,互相尊。這也是我們努力的目標和理想!

為了這次的展覽,我所接觸的幾十位藝術家當中,我發現即使他們對於這樣的議題有興趣,可是因為目前藝術界最受歡迎的表現形式還是裝置,表演或錄像,比較少藝術家仍舊以繪畫作為表達的手段。而當他們採用繪畫的方式時,他們的畫幅也往往是非常巨大的,作品運送比較困難,因此只好割愛。不過我希望藉著像JAALA這樣的展覽,我們能夠發現,甚至鼓勵更多沉默的藝術家,願意站出來為人類爭取自由與和平而發聲。

展出序言英文版

Message to the 15th JAALA Biennial Exhibition

Honorable President of AICA TAIWAN

I knew about Mr. Hariu more than thirty years ago when I bought his book, Sign and Image (published by Kodansha in 1971), but it was not until 2004 that I knew him in person when we both participated in the 38th annual World Congress of AICA, held in Taipei Taiwan. I am surprised and feel most honored when he invited me in April of this year to recruit artists from Taiwan to participate the JAALA’s biennial exhibition in Tokyo. And only then I realized what a great person Mr. Hariu is when he has devoted so much time and energy in promoting mutual understanding among people of all nations, especially among the so-called “third world”. His endeavor seems to me especially precious when now the art-world is so much commercialized and most of the celebrated artists forget their vocation since the stone-age, that the artists should be the spiritual leader of a community. They must be very sensitive of people’s needs, feeling their happiness and sorrow, helping them in building up their well-being like the shaman/artist of the cave paintings did in the Stone Age. Since formalist thinking became the mainstream in art community, many artists neglected or even dismissed art as an instrument for protesting the cruelty, exploitation, tyranny, oppression and aggression to/of other people. They forget that art is also a powerful instrument in demanding justice for all and peace among people of all nations.

Historically, even though Taiwan has been governed by various foreign powers (Spain, Holland, Japan and China), its people seem quite accustomed to live a timid life. Even though now facing great threat from China’s communist regime across the Taiwan Strait, the Taiwanese live a hedonist and cynical life. Even worse, politicians in Taiwan are doing their best to flatter and fawn on that bully neighbor and forget that to live in dignity without threat is a most humble and minimum demand of ordinary people.

Taiwanese artists have a long history of avoid engaging in political issues while improving their own artistic career. It is perhaps for this reason, even when protesting, Taiwanese artists seem indirect, ambiguous, implicit, and reserved. Young artists in particular, enjoyed their lives in a peaceful age, learn the terror and horror of War only when watching movie or, ironically, when playing video games. So even when protesting, they do it humorously. It is said that in schools of all levels in Taiwan, when asked about how they will react should the communist China invade Taiwan, most of the students answered quite calmly, “surrender” and “as soon as possible”. I think this is simply missing the point. We are certainly not here to provoke fighting, but the bottom line is that to live together harmoniously and peacefully, and respect each other is nothing but a basic principle for all who live in this small village we call Earth!

Of the dozens of artists I contacted during these past months, I found that even though many artists do have works related to the issues of War and Peace, only a bunch of few artists are now making art on canvas, usually very huge size canvases, making transportation a difficult problem so I have to give up only reluctantly. In anyway, I do sincerely hope that through this JAALA exhibition, we may find, or even encourage, more artists to break out their silence, stand up and speak out for the freedom and peace of mankind.

展出序言日文版

第十五回JAALA展によせて

国際美術評論家連盟 台湾名譽会長 李長俊

私が針生一郎を知ったのは30年以上も前、著書「SIGN and IMAGE」を入手した時だ。しかし面識を得たのは2004年、台北で開かれた国際美術評論家連盟の第38回世界大会の会場だつた。今年4月、私に台湾の作家を選抜してJAALA展に参加するよう招待を受け、びつくりするともに大変な光栄を感じた。針生氏が第3世界と呼ばれる国や土域の人々の相互理解を深める活動に多大なエネルギーと時間を費やしている、その巣晴らしさを実感した。

彼の努力は、今アートが商売の対象になつてしまい、名高い芸術家もアーテイストが共同の精神的な指導者であるべきという、大昔からの役割を忘れてしまつている時代にはたいへん貴重だ。アーテイストは人々の幸せや悲しみを感じ取りその求めに鋭い感覚を持たねばならない。石器時代の、祈祷師でもある洞窟画家のように人々の幸せな生活の成り立ちを助ければならない。

芸術が形式的になつてしまい、多くのアーテイストはアートが、他の人々に対する、あるいは他の人々による残虐、搾取、暴政、抑圧そして侵略に対抗する手段だということを軽視したり忘れてすらいる。彼らはアートが世界のどの国でも平和と正義を要求するための強力な手段でもあることを忘れてしまつている。

歴史的に台湾は他国(スペイン、オランダ、日本、中国)の支配を受けてきたとしても人々はひっそりとした生活を習慣づけられてきたのだ。たとえ今、海峡を挟んで中国の共産体制の脅威に直面していようとも、台湾人は快楽的、しかし一方で醒めた毎日を送っている。悪い事に台湾の政治家たちは威張りちらす隣国にへつらい、機嫌をとることを第一の仕事にしている。脅威のない、尊厳を持った生活が多くの人々の最低限の要求だということを忘れて。

台湾のアーテイストは自分の芸術家としてのキャリアの向上にだけ目を向け、政治的な問題を避けてきたという長い歴史がある。たとえ抗議をする場合も直接的でない、あいまいな、それとなしの、あるいは裏返しの表現をするのはそうした理由からくるのだろう。特に若いアーテイストたちは平和な時代をエンジョイし、戦争の恐怖や残虐は、皮肉にも映画やビデオゲームでしか知らない。で、彼らは抗議の表現もユーモラスにする。

多くの台湾の学生に中国の共産政権が侵攻してきたらどするか、と聞いたら、大部分は「降伏」それも「できるだけ早く」と答えたといわれる。これは、あきらかにポイントを失つていると思う。戦いに火をつけるというのでわない。最低限、協調的に、平和裏にお互いを尊敬して共存していくことが、この「地球」という小さな村に住む人たちの基本原理でなくてはならない。

この二、三け月コンタクトを持った三十人ほどのアーチストの多くが、戦争と平和という問題をテーマに製作しているのを知った。何人かは作品が大き過ぎて出品を見送ならけでばならなかったのは残念だ。このJAALA展の中で、多くのアーテイストがじ人類の自由と平和について沈黙を破り、立ち上がり、声を挙げる姿を目にして勇気を持ちたい。 (訳・稲垣三郎)

佛教與佛教藝術漫談.下篇

佛教藝術的有相、無相、信仰和史實

所謂用世界觀的角度來看佛教和佛教藝術,可分兩個方面來看:一.因為佛教既然是目前世界上的三大宗教之一,那麼它的教義和基督教或回教有什麼異同之處,至少應該稍微提到。二.既然佛教已經是一個世界性的宗教,那麼比較一下世界各佛教國家在佛教藝術上面的表現有什麼異同之處,應該也是一個有趣而值得探討的課題。例如,在阿富汗境內寺廟(Ahimposh Stupa)發現的一枚西元二世紀印度貴霜(Kushana)王朝迦膩色迦王(Kanishka)時代的金幣,它的浮雕圖案和文字就是「佛陀」兩字。從這裡也可以證明用世界觀和生活化的角度來看佛教藝術應該會是很有意義的知識探索。

所謂用世界觀的角度來看佛教和佛教藝術,可分兩個方面來看:一.因為佛教既然是目前世界上的三大宗教之一,那麼它的教義和基督教或回教有什麼異同之處,至少應該稍微提到。二.既然佛教已經是一個世界性的宗教,那麼比較一下世界各佛教國家在佛教藝術上面的表現有什麼異同之處,應該也是一個有趣而值得探討的課題。例如,在阿富汗境內寺廟(Ahimposh Stupa)發現的一枚西元二世紀印度貴霜(Kushana)王朝迦膩色迦王(Kanishka)時代的金幣,它的浮雕圖案和文字就是「佛陀」兩字。從這裡也可以證明用世界觀和生活化的角度來看佛教藝術應該會是很有意義的知識探索。

而佛教從印度向世界其他地方流傳的時候,也自然而然產生了符合各民族特性的不同的「佛陀肖像」,例如五世紀北魏雲岡第二十窟的大佛(屬於「阿彌陀三尊像」)表現了拓拔氏的北方民族特徵,八世紀日本京都神護寺的藥師佛則明顯的有日本人的獨特五官輪廓,而現存曼谷國立博物館的十五、十六世紀的金銅佛,臉孔比例略顯細長也顯然為泰國人的特色。至於據說是在七世紀由唐朝的文成公主帶到西藏去的那尊釋迦牟尼金銅像則顯然另有一種西藏特有的神秘氣質。而今日台灣各地寺廟的大小佛像一般而言比較接近這尊十六世紀中國明朝的所製造的大日如來(Vairocana)像。

不過如果我們要把佛陀當作一個歷史人物來看的話,那麼現存拉合爾(Lahore)美術館的那尊四、五世紀的頭像應該最接近屬於印歐語系阿利安(Aryan)人種的釋迦牟尼民族特徵。而在哈達(Hadda)地方出土的那尊佛陀像,我個人認為是所有當中最為傑出者,具有十分非凡的軒昂的氣質。

我們即使沒有真正接觸過漂亮的印度人,或許也可以在梅塔(Deepa Mehta)導演的《禍水》(2005年初出品原名Water,中文片名可能是不恰當的翻譯)電影裡面,可以看到這個人種的優美特質。同樣的,我認為現存柏林印度藝術博物館所收藏的古代龜茲(Kuca)國的壁畫所表現的大伽葉(Maha Kashapa),在表現人種的特色上應該也是比較接近歷史的事實的的畫作。而如果照佛經「三十二相好」的說法,佛陀的眼珠是「紺青色」的也就是我們現在看到的西洋人的「藍色眼珠」呢(也有一種比較保守的說法是說那是「棕色帶藍」的眼珠),無論如何自古以來中國的文獻似乎比較少談論「佛陀的眼珠是藍色的」這個問題,而且「金髮碧眼」在中文裡面似乎一直都是負面的形容詞。另外也有人主張「紺青色」可以解釋為是佛陀的眼白如嬰兒般澄澈的,當然也無不可了。

在還沒有針對上述這世界的三大宗教之藝術表現作一番比較之前,我們必須先說明其實這三大宗教都是先經過所謂的「非聖像」(uniconic)時期的。雖然有些經典說,佛在世時已經有他的造像出現,可是考古學的發現並不支持這樣的說法。因為現存的佛像最早都在西元二紀元之後,也就是至少在佛陀之後六、七百年了!在此之前都是用象徵的方式來表現佛陀的,也就是「無相」的時期。例如現存巴黎季枚(Guimet)美術館屬阿瑪拉瓦第(Amaravati)風格的那件二世紀的浮雕所表現的是釋迦牟尼佛成道之前接受惡魔(Mara)的考驗的情景,為了避免直接表現佛陀的存在而以菩提樹下的空出來的「坐墊」做為象徵。而時間在它之前一世紀的山奇大佛塔(Sanchi Stupa)也同樣採用了類似的手法,其場景所表現的可能是佛陀已經「降魔」之後接受眾人膜拜的景象。

其實在基督教方面的情況也是類似的,在宗教藝術裡面真正表現出耶穌的形象已經是他逝世四、五百年以後的事情,在此之前藝術家也是同樣採取象徵的手法來表現的,例如那個西元四世紀的石棺上面的雕刻就是用「X」(Chi)和「P」(Rho)這兩個字母來代表耶穌的。耶誕節快到的時候我們常常在百貨公司的櫥窗上面看到X’mas的字樣其實就是這樣來的,因為X就是希臘文Christ(基督)的簡寫,而mas就是「子夜彌撒」的簡寫。

相對於佛教和基督教,回教則是從來就沒有直接表現過聖像的,例如這件十五世紀手抄本經典的圖畫所表現的,回教藝術家描繪穆罕默德(Muhammade)的時候都是按照回教的傳統習慣,以一張白色的布巾把牠的臉孔遮住。至於他們的寺廟裡也一直都沒有任何聖像出現,他們的宗教藝術和教堂裝飾甚至連動物的圖像都很少出現,大都以植物的圖形或其他抽象造型為主。而一般信徒們在清真寺(mosque)裡只是朝向一個凹進去的「神龕」(Mihrab)朝拜而已。

我們知道佛教有各種經論詳細描述佛陀的種種身體形象和五官特徵,甚至還有「造像」原則的專門經典(包括《造像功德經》和《造像量度經》等等),所以自古以來雖然各國造像有些地方性的特色,實質上是大同小異;然而與此相反的基督教的原始教義非常「排斥偶像」,所以自古以來的造像只能由藝術家各自憑空想像發揮創意。例如,藝術家會因為聖經說「耶穌是我們的牧者」,所以最初的耶穌像(西元三世紀的石棺浮雕)都還是用一個鄉村的牧羊青年來象徵。到了四世紀的浮雕我們看到了耶穌變成一個羅馬青年,兩旁的大弟子彼得(St Peter)和保羅(St Paul)則早已出現後來成為基督教美術之典型的大鬍子聖人樣貌。

我們知道佛教有各種經論詳細描述佛陀的種種身體形象和五官特徵,甚至還有「造像」原則的專門經典(包括《造像功德經》和《造像量度經》等等),所以自古以來雖然各國造像有些地方性的特色,實質上是大同小異;然而與此相反的基督教的原始教義非常「排斥偶像」,所以自古以來的造像只能由藝術家各自憑空想像發揮創意。例如,藝術家會因為聖經說「耶穌是我們的牧者」,所以最初的耶穌像(西元三世紀的石棺浮雕)都還是用一個鄉村的牧羊青年來象徵。到了四世紀的浮雕我們看到了耶穌變成一個羅馬青年,兩旁的大弟子彼得(St Peter)和保羅(St Paul)則早已出現後來成為基督教美術之典型的大鬍子聖人樣貌。

經過幾百年的慢慢演變,到了拜占庭(Byzantine)時代,他們的嵌瓷壁畫才出現我們現在所熟悉的長髮披肩,有美麗的鬍鬚的耶穌像。但是在第八和第九世紀的時候拜占庭卻也發生了著名的「偶像破壞運動」(iconoclasm)。不過,這和發生在古代中國所謂的佛教「三武之禍」(第五到十世紀)和現代中國的「文化大革命」的破壞是大不相同的,基督教的聖像破壞運動是由皇室所支持的最虔誠的信仰者破壞運動!用現在的話來說就是「根本教義派」(嚴格遵守「不能崇拜偶像」的信徒)所發起的運動。這個歷史事件的描繪,我們也可以在十世紀拜占庭的手抄本聖經裡看到。

到了文藝復興以後基督教教會的力量和地位已經完全確立,但是相對的本來是發源自「中東」地區的宗教已經幾乎完全被歐洲化了,在一些偉大藝術家如拉飛爾(Raphael)的創作裡瑪利亞(Virgin Mary)成為很有氣質的歐洲婦人,而在米開朗基羅(Michelangelo)的《最後審判》壁畫裡耶穌基督更具備了九頭身,肌肉健美的英雄身材。最有趣的是我們甚至在非洲剛果(Kongo) 的雕刻藝術裡看到了耶穌基督已經具備了黑色人種的形象特質!至於佛教雕像也有類似的情形,巴黎奧塞美術館有一件印象派後畫家高更(Gauguin)的小型木雕像,乍看是大溪地的土人模樣,其實是模仿自印尼的佛教雕刻,表現釋迦牟尼佛成道前兩手作出「降魔印」的姿勢。這類土著風格的作品雖然藝術家在某種程度上追求自我表現,其實也還都在宗教藝術的規範裡面。

到了文藝復興以後基督教教會的力量和地位已經完全確立,但是相對的本來是發源自「中東」地區的宗教已經幾乎完全被歐洲化了,在一些偉大藝術家如拉飛爾(Raphael)的創作裡瑪利亞(Virgin Mary)成為很有氣質的歐洲婦人,而在米開朗基羅(Michelangelo)的《最後審判》壁畫裡耶穌基督更具備了九頭身,肌肉健美的英雄身材。最有趣的是我們甚至在非洲剛果(Kongo) 的雕刻藝術裡看到了耶穌基督已經具備了黑色人種的形象特質!至於佛教雕像也有類似的情形,巴黎奧塞美術館有一件印象派後畫家高更(Gauguin)的小型木雕像,乍看是大溪地的土人模樣,其實是模仿自印尼的佛教雕刻,表現釋迦牟尼佛成道前兩手作出「降魔印」的姿勢。這類土著風格的作品雖然藝術家在某種程度上追求自我表現,其實也還都在宗教藝術的規範裡面。

不過在整個西洋美術史的演變過程裡,我們倒也看到了一股追求還原歷史真實的努力,那就是十九世紀在英國出現的所謂「拉飛爾前兄弟會」(the Pre-Raphaelites)的藝術運動,其中特別是霍曼亨特(Holman Hunt)的《死亡的影子》很精確地還原了歷史真相,把耶穌畫成一個中東青年木匠,而他的母親瑪利亞的穿著就是我們現在已經很熟悉的巴勒斯坦人的婦女裝扮。這種追求史實的精神最近也被幾部電影所追隨,例如大導演馬丁史科西斯(Martin Scorsese)所拍攝的,引起很大爭議的電影《基督最後的誘惑》(The Last Temptation of Christ, 1988)便是。但是這種追求歷史事實的精神和態度一直無法成為主流,因為有時候「追求史實」和「宗教信仰」是不能並存的。對大部分宗教信仰者而言,他們寧願相信古代經典所流傳下來的故事,也不願意接受歷史學者們的科學研究成果。我記得當年這個電影在美國上演的時候,教會還發動全國信徒作示威遊行抗議,整個歐洲也都有杯葛的活動。

由於釋迦牟尼佛的聖像最早也是在他涅盤後至少六、七百年以後才真正出現,就如同耶穌像也是在距離耶穌在世已經超過四百年以上才出現的,因此,我們在談論宗教聖像的時候,絕對不可以說這個或那個藝術家的某尊佛陀(或觀音、媽祖、關公…)「畫的很像」!就如同我們不能說某藝術家的「龍」畫的很像一樣,這都是錯誤的說法。因為從來沒有任何人看過真正的龍,就如同從來沒有任何宗教藝術家真正看過佛陀、菩薩、耶穌或其他聖人一樣。這些聖像都是藝術家想像的產物。基督教說「上帝照祂自己的形象創造了人」,其實更恰當的說法是「藝術家照他自己的形象創造了上帝」或「佛陀和菩薩」!事實上所有宗教聖像都是隨著歷史而改變的,他們本身有自己的演化過程,並非一成不變的,更不是一開始就是我們現在看到的那樣,這個基本的認識非常重要。

談到這裡不禁使我想到大約在三十多年前台灣出現了某個佛教新興教派的一位宗教人物,他在短短幾年之間竟然寫了一、兩百本宗教書籍。其中有些文章暢談他如何跑到天上和一些人們所信仰的神、佛或其他聖人喝茶聊天的經驗,按照他自己的敘述,他是他們的客人。這樣大膽的說法在當時的確引起很多宗教界人士的震驚,但也吸引了很多人的信仰和崇拜。可是如果我們從宗教藝術史的演變來看,我們會發現他的說法是很有問題的,因為他所看到的只不過是平常大家所習以為常,大家所習慣的神佛的樣貌,但是如同我們前面所分析的,人們所習慣的神佛並不一定就是那些神佛的真正樣貌。換言之,如果有人聲稱和這些神佛見過面,其實他所看見也許不一定是真正的本尊,因為這個問題的答案就在藝術史的研究裡面。當今社會詐騙集團非常猖獗,不論政治、經濟、宗教和文化各界可說「人才輩出」,詐騙之術大行其道。任何領域不論多麼荒誕不經的事情,只要詐騙者說話的時候臉不紅氣不喘,就都會有人相信。我有時候還覺得敢相信謊言的人其實比敢講謊言的人還可怕,因為正是他們造就了這些騙子,讓他們志得意滿。我常常舉例說,有時候我們看到一些路邊飲食攤,他們的一大盆骯髒的洗碗水都不怕讓你看了,但是還是有人敢坐下來吃,那才是真正的厲害,不是嗎?

接下來我們探討在佛教藝術領域裡一個非常熱門的議題,那就是菩薩到底是男的是女的問題。根據佛教經典,大乘佛教顯、密二部的佛、菩薩何只成千上萬,而且各有名號,如果再外加同樣也是成千上萬的天龍八部種種眷屬,的確非常龐大複雜,根本讓人無法一探究竟。不過一般人所謂「菩薩是男是女」的問題,其實主要還是圍繞在觀音菩薩的藝術表現上,因為觀音菩薩畢竟是佛教信徒最熟悉的菩薩,甚至是一般非信徒唯一認識的菩薩。大家應該知道唐朝很多菩薩像都是有鬍鬚的,日本的佛像造形延續中國唐朝的表現手法因此也很多都有鬍鬚的,例如日本鎌倉時代的千手觀音就是很好的例子。之所以會有「菩薩是男是女」這樣問題主要是由於中國在宋朝、明朝以後所謂的「白衣觀音」大受歡迎,其造型表現逐漸趨向「女性化」。關於這些問題,因為需要很大的篇幅才能做深入的討論,在這裡就省略掉推理的部分而直接提出我個人所研究出來的五個結論,也是五個主張:

一.所謂「女性化」在修辭學上就已經表示菩薩是男的了,因為如果菩薩是女的就沒有「女性化」的問題了;

二.佛教聖像出現「女性化」的情況早在印度佛教藝術初期就已經開始,並不是中國獨有的現象;

三.佛教聖像出現「女性化」的情況並不是只有觀音,其他如彌勒菩薩也有同樣的現象,甚至連佛陀本身也有「女性化」的例子;

四.「女性化」並不是佛教藝術的獨特現象,在希臘古典時期的神像雕刻裡面也曾經出現過;

五.佛教藝術也有很多真正女性聖像的表現,主要出現在印度和東南亞的國家。

我必須強調,如何解決這類問題,重點是在考察的時候必須要有我前面所說的「世界觀」的視野和追求「確實性」的態度。要用美術史的專業真正面對作品仔細觀察,而不是只有在文字上作修辭的功夫,更不能有各種保守的宗教情緒和和僵硬的文化成見才能看出事實真相。

大家都知道佛教「菩薩」通常又稱「大士」,就宗教信仰來說,這當然有很深的涵義,不過若用世俗比較粗淺的話來說,「大士」兩字就包含了「大丈夫男子漢」的意思。其實這個問題也可以從語言來解決,可惜我似乎還沒有看到其他學者這麼做。我們都知道歐洲語言(英文除外),凡是名詞都可以分成二種或三種性別,也就是陰性、陽性和中性。如同我們上次所說因為用來寫大乘佛經的梵文本身也是印歐語系的一支,所以它的名詞也是分為陰性和陽性的,主要變化在字尾。例如「學生」一詞:

在法文裡男學生叫做etudiant;而女學生則是etudiante 後面多了一個e字;「老師」一詞男的叫做instituteur,女老師則叫做institutrice,主要也是在字尾的改變。

德文的情形也很類似,「學生」一詞,男的叫做Schuler;而女學生則是Schulerin後面多了in字;「老師」一詞男的叫做Lehrer,女老師則叫做Lehrerin,一樣是後面多了in字就可以。

至於「學生」一詞的梵文,Sisya是中性,而男的叫做Sisyaka;而女學生則是Sisyaa後面少了k字;「老師」一詞男的叫做Acarya,就是佛經上面常常看到的音譯「阿闍梨」,至於Acaryani,雖然後面多了陰性的字尾i字但是並不是指「女老師」而是指老師的妻子。所以在佛教界老師不論男性、女性一律稱為「師父」,此外雖然有些宗派的女性在家信眾仍以「師姐」稱呼,但是有些教派則不論男女都以「師兄」稱呼。

從以上這些簡單的日常語言的探討,我們也可以發現在古代印度社會裡女性的地位的確不高,而這個社會階級不平等的現象統多少還是在佛教的傳統裡面表現出來的,此為不爭的事實。關於這點,大家不妨去觀賞一下我前面所說的那部印度電影《禍水》。而女性地位不高的事實也在傳統的中國社會有類似的表現,例如相對於男老師稱為「師父」,「師母」並不是指女老師而是男老師的太太。我以前曾經寫過一篇文章討論一九七○年代當時的國民政府為了決定「女老師的先生」怎麼稱呼而開了好多會議,實在荒謬而可笑。

一般而言,梵文的陰性字用i字結尾;而陽性字則以a字結尾。因此我們可以看出來在梵文裡面不論「菩薩」 (Bodhisattva)或者「佛陀」(Buddha)本身其實都是陽性的字,這就不難理解為何佛經裡面說任何女生即使想要成佛也必須先轉世成為男人才可以了。此外又如Deva就是男的「天神」,而Devi就是女的「天神」。在傳統的漢譯佛經裡面,男的「天神」音譯為「提婆」,很容易被誤會為女的;而女的「天神」卻被音譯為「提鞞」!從字面上看非常「粗曠」,我們現代人完全無法想像這個字是指「女神」。還好關於Devi古人另有一個意譯稱為「女天」。至於Yaksa在佛經裡面一般音譯為「夜叉」或「藥叉」,屬於天龍八部裡面的「鬼」類。有趣的是,我發現女性的夜叉在漢譯佛經裡似乎很少被提到,她們甚至也沒有自己的名字只被稱為「夜叉女」。其實在中國社會裡,女性的夜叉被稱為「母夜叉」意思是指「很可怕的女人」。其實這是完全錯誤的,非常冤枉。女性的夜叉真正的名字叫Yaksi(同樣的把陽性的字尾a改成陰性的字尾i就是了)。她們的存在比佛教還早,她們是印度傳統文化裡面代表「生命」,代表「春天萬象更新」的美好事物,其實都是非常年輕美麗可愛的少女。在印度佛教藝術裡面有很多表現,可是在中國佛教裡面完全被抹殺了。我在美國的時候曾經針對這個題目做了相當深入的研究,可惜因為不在今天的範圍,所以也省略。

由於釋迦牟尼佛的聖像最早也是在他涅盤後至少六、七百年以後才真正出現,就如同耶穌像也是在距離耶穌在世已經超過四百年以上才出現的,因此,我們在談論宗教聖像的時候,絕對不可以說這個或那個藝術家的某尊佛陀(或觀音、媽祖、關公…)「畫的很像」!就如同我們不能說某藝術家的「龍」畫的很像一樣,這都是錯誤的說法。因為從來沒有任何人看過真正的龍,就如同從來沒有任何宗教藝術家真正看過佛陀、菩薩、耶穌或其他聖人一樣。這些聖像都是藝術家想像的產物。基督教說「上帝照祂自己的形象創造了人」,其實更恰當的說法是「藝術家照他自己的形象創造了上帝」或「佛陀和菩薩」!事實上所有宗教聖像都是隨著歷史而改變的,他們本身有自己的演化過程,並非一成不變的,更不是一開始就是我們現在看到的那樣,這個基本的認識非常重要。

談到這裡不禁使我想到大約在三十多年前台灣出現了某個佛教新興教派的一位宗教人物,他在短短幾年之間竟然寫了一、兩百本宗教書籍。其中有些文章暢談他如何跑到天上和一些人們所信仰的神、佛或其他聖人喝茶聊天的經驗,按照他自己的敘述,他是他們的客人。這樣大膽的說法在當時的確引起很多宗教界人士的震驚,但也吸引了很多人的信仰和崇拜。可是如果我們從宗教藝術史的演變來看,我們會發現他的說法是很有問題的,因為他所看到的只不過是平常大家所習以為常,大家所習慣的神佛的樣貌,但是如同我們前面所分析的,人們所習慣的神佛並不一定就是那些神佛的真正樣貌。換言之,如果有人聲稱和這些神佛見過面,其實他所看見也許不一定是真正的本尊,因為這個問題的答案就在藝術史的研究裡面。當今社會詐騙集團非常猖獗,不論政治、經濟、宗教和文化各界可說「人才輩出」,詐騙之術大行其道。任何領域不論多麼荒誕不經的事情,只要詐騙者說話的時候臉不紅氣不喘,就都會有人相信。我有時候還覺得敢相信謊言的人其實比敢講謊言的人還可怕,因為正是他們造就了這些騙子,讓他們志得意滿。我常常舉例說,有時候我們看到一些路邊飲食攤,他們的一大盆骯髒的洗碗水都不怕讓你看了,但是還是有人敢坐下來吃,那才是真正的厲害,不是嗎?

接下來我們探討在佛教藝術領域裡一個非常熱門的議題,那就是菩薩到底是男的是女的問題。根據佛教經典,大乘佛教顯、密二部的佛、菩薩何只成千上萬,而且各有名號,如果再外加同樣也是成千上萬的天龍八部種種眷屬,的確非常龐大複雜,根本讓人無法一探究竟。不過一般人所謂「菩薩是男是女」的問題,其實主要還是圍繞在觀音菩薩的藝術表現上,因為觀音菩薩畢竟是佛教信徒最熟悉的菩薩,甚至是一般非信徒唯一認識的菩薩。大家應該知道唐朝很多菩薩像都是有鬍鬚的,日本的佛像造形延續中國唐朝的表現手法因此也很多都有鬍鬚的,例如日本鎌倉時代的千手觀音就是很好的例子。之所以會有「菩薩是男是女」這樣問題主要是由於中國在宋朝、明朝以後所謂的「白衣觀音」大受歡迎,其造型表現逐漸趨向「女性化」。關於這些問題,因為需要很大的篇幅才能做深入的討論,在這裡就省略掉推理的部分而直接提出我個人所研究出來的五個結論,也是五個主張:

一.所謂「女性化」在修辭學上就已經表示菩薩是男的了,因為如果菩薩是女的就沒有「女性化」的問題了;

二.佛教聖像出現「女性化」的情況早在印度佛教藝術初期就已經開始,並不是中國獨有的現象;

三.佛教聖像出現「女性化」的情況並不是只有觀音,其他如彌勒菩薩也有同樣的現象,甚至連佛陀本身也有「女性化」的例子;

四.「女性化」並不是佛教藝術的獨特現象,在希臘古典時期的神像雕刻裡面也曾經出現過;

五.佛教藝術也有很多真正女性聖像的表現,主要出現在印度和東南亞的國家。

我必須強調,如何解決這類問題,重點是在考察的時候必須要有我前面所說的「世界觀」的視野和追求「確實性」的態度。要用美術史的專業真正面對作品仔細觀察,而不是只有在文字上作修辭的功夫,更不能有各種保守的宗教情緒和和僵硬的文化成見才能看出事實真相。

大家都知道佛教「菩薩」通常又稱「大士」,就宗教信仰來說,這當然有很深的涵義,不過若用世俗比較粗淺的話來說,「大士」兩字就包含了「大丈夫男子漢」的意思。其實這個問題也可以從語言來解決,可惜我似乎還沒有看到其他學者這麼做。我們都知道歐洲語言(英文除外),凡是名詞都可以分成二種或三種性別,也就是陰性、陽性和中性。如同我們上次所說因為用來寫大乘佛經的梵文本身也是印歐語系的一支,所以它的名詞也是分為陰性和陽性的,主要變化在字尾。例如「學生」一詞:

在法文裡男學生叫做etudiant;而女學生則是etudiante 後面多了一個e字;「老師」一詞男的叫做instituteur,女老師則叫做institutrice,主要也是在字尾的改變。

德文的情形也很類似,「學生」一詞,男的叫做Schuler;而女學生則是Schulerin後面多了in字;「老師」一詞男的叫做Lehrer,女老師則叫做Lehrerin,一樣是後面多了in字就可以。

至於「學生」一詞的梵文,Sisya是中性,而男的叫做Sisyaka;而女學生則是Sisyaa後面少了k字;「老師」一詞男的叫做Acarya,就是佛經上面常常看到的音譯「阿闍梨」,至於Acaryani,雖然後面多了陰性的字尾i字但是並不是指「女老師」而是指老師的妻子。所以在佛教界老師不論男性、女性一律稱為「師父」,此外雖然有些宗派的女性在家信眾仍以「師姐」稱呼,但是有些教派則不論男女都以「師兄」稱呼。

從以上這些簡單的日常語言的探討,我們也可以發現在古代印度社會裡女性的地位的確不高,而這個社會階級不平等的現象統多少還是在佛教的傳統裡面表現出來的,此為不爭的事實。關於這點,大家不妨去觀賞一下我前面所說的那部印度電影《禍水》。而女性地位不高的事實也在傳統的中國社會有類似的表現,例如相對於男老師稱為「師父」,「師母」並不是指女老師而是男老師的太太。我以前曾經寫過一篇文章討論一九七○年代當時的國民政府為了決定「女老師的先生」怎麼稱呼而開了好多會議,實在荒謬而可笑。

一般而言,梵文的陰性字用i字結尾;而陽性字則以a字結尾。因此我們可以看出來在梵文裡面不論「菩薩」 (Bodhisattva)或者「佛陀」(Buddha)本身其實都是陽性的字,這就不難理解為何佛經裡面說任何女生即使想要成佛也必須先轉世成為男人才可以了。此外又如Deva就是男的「天神」,而Devi就是女的「天神」。在傳統的漢譯佛經裡面,男的「天神」音譯為「提婆」,很容易被誤會為女的;而女的「天神」卻被音譯為「提鞞」!從字面上看非常「粗曠」,我們現代人完全無法想像這個字是指「女神」。還好關於Devi古人另有一個意譯稱為「女天」。至於Yaksa在佛經裡面一般音譯為「夜叉」或「藥叉」,屬於天龍八部裡面的「鬼」類。有趣的是,我發現女性的夜叉在漢譯佛經裡似乎很少被提到,她們甚至也沒有自己的名字只被稱為「夜叉女」。其實在中國社會裡,女性的夜叉被稱為「母夜叉」意思是指「很可怕的女人」。其實這是完全錯誤的,非常冤枉。女性的夜叉真正的名字叫Yaksi(同樣的把陽性的字尾a改成陰性的字尾i就是了)。她們的存在比佛教還早,她們是印度傳統文化裡面代表「生命」,代表「春天萬象更新」的美好事物,其實都是非常年輕美麗可愛的少女。在印度佛教藝術裡面有很多表現,可是在中國佛教裡面完全被抹殺了。我在美國的時候曾經針對這個題目做了相當深入的研究,可惜因為不在今天的範圍,所以也省略。

明白這點之後我們再來看所謂大乘佛教的「四大菩薩」觀音、普賢、彌勒和文殊的名字:觀音Avalokitasvara、普賢Samantabhadra、彌勒Maitreya(彌勒是姓,他的名字是阿逸多Ajita),他們名字的字尾都是a字,因此都是陽性,都是男人的名字。雖然文殊的名字妙吉祥Manju Sri的吉祥Sri結尾是i字顯然是陰性,但是兩字合起來根據Monier《梵英辭典》的說明還是陽性的。所以用這個方法來看菩薩的名字也正如同我們看「台灣之光」王建民的名字就知道他是男的;而「第一名模」林志玲的名字是女的一樣。不過,我發現似乎沒有任何學者從姓名的寫法來判斷菩薩的性別,其實這也不失為一個好辦法,但是僅供參考。

附帶一提,做為歷史人物「耶穌基督」(Jesus Christ)其實並不是他真正的名字,它是個尊稱意思是「救世主」。耶穌的爸爸叫Joseph,媽媽叫Maria,但是他的本名我們並不知道;同樣作為歷史的人物「釋迦牟尼」(Sakyamuni)其實也是個尊稱,它的意思是「釋迦族之寶」,但是佛陀的本名我們則也是知道的;佛陀的姓是瞿曇(Gautama),名子叫做悉達多Siddhartha,因為字尾是a字,當然也是個男生的名字了。

我在美國做研究的時候,我發現在二十世紀初的時候曾經有一個法國天主教神父Leon Wieger曾經到中國去傳教,他對於觀音菩薩到底是男的還是女的這個問題也很有興趣。但是做為一個法國人,他的研究方法是就是我所說「追求確實性」(還記得我上次說法國是理性主義的大本營嗎),而他的結論則是在觀察了很多被稱為女性化的菩薩像後,他發現他們其實都只有「胸部」但是沒有「乳房」,因此只是「女性化」而非「女性」。這的確是就事論事的「實證主義」精神,也是中國學問向來所欠缺的。不過這個法國神父Wieger的觀察也僅止於此,因為他畢竟不是佛教藝術的學者。

我要強調的是菩薩女性化的表現並「不是中國的特色,更不是從中國開始的。事實上,觀音菩薩的女性化表現早在印度佛教藝術裡面,早在六世紀的一尊觀音菩薩原型「蓮花手菩薩」(Padmapani)就表現出來了。此外在七世紀的時候也出現了不少女性化的彌勒菩薩,例如阿富汗地區的壁畫就是。我們可以看出來其實他也是和「蓮花手」菩薩很類似的,不過右手的水瓶和頭上的寶塔,告訴我們說他是彌勒菩薩。另外一件雕刻則是日本廣隆寺的彌勒菩薩,他的臉孔和手部的動作都非常秀氣連,也完全是女性化的。至於他的身材那麼纖細,當然不是什麼雄偉的大丈夫相,但是如同Wieger說的,因為這類聖像雕刻的身材並沒有明顯的女性乳房,因此只能說是很「女性化」的菩薩像。從佛教藝術的發展來看,這類所謂「思維菩薩」的造型他的原型應該是來自二世紀印度秣兔羅(Mathura)的一尊觀音像,現存紐約大都會美術館。該美術館的學者曾經提出疑問說,「為什麼這個思維菩薩是瞪著意雙眼的?」我在美國的時候曾經針對這個問題也有深入的探討,因為篇幅的關係在此也只能省略不談。一般認為這樣的原型在六世紀的時候也在中國流行起來,後來傳入韓國再傳入日本而出現了大量這類非常女性化的思維菩薩彌勒像。

的確一般學者都認為研究佛教藝術最難分辨的往往就是菩薩像,這就是為什麼有很多貴霜時期的大型立像,都被籠統地稱為「菩薩像」,只有在很確定的時候才敢稱為「悉達多」或「彌勒」(因為這兩者最多)。其實佛教雕刻藝術最早的菩薩像也是出現在二世紀貴霜時代的觀音和彌勒菩薩像,當初兩人都是雄纠纠的英雄身材男子漢,而且除了「持物」和「髮飾」有所差別之外,其他都幾乎一模一樣,而且這樣的情況一直延續到兩人都被女性化的表現以後。例如那尊十一世紀中國遼金時期的坐姿菩薩像,同樣的也是非常女性化,而且也被認為是觀音菩薩,這一切要到了一九七○年代之後才慢慢因為右手的瓶子和頭上的寶塔而確定下來是彌勒菩薩。我認為受到印度風格影響的菩薩雕像之所以會造成「女性化」的感覺原因有如下:

一.早期的這些雕像大都長髮披肩而且穿金戴銀,身上有大量的珠寶裝 飾,再加上披肩、腰帶等等(其實這些都是古代印度貴族的一般裝扮)卻很容易被我們誤認為是女性;

二.中國唐朝一些受到印度風格影響的菩薩雕像不再採取貴霜王朝直立而且雄纠纠的姿態,反而採取了「三折肢」(tribhanga)或「遊腳」(contraposto)的方式因而使得整個雕像開始顯得「婀娜多姿」,更加強了女性的味道。不過因為它們都擁有厚實的胸部卻沒有隆起的乳房,再度告訴我們他們都是「大士」而不是「女士」。

總結的說,我們可以比較以下三尊中國宋、元時期所作的觀音雕像:現藏美國波斯頓美術館的木刻雕像和倫敦大英博物館的金銅像都是採取常見的「安逸坐」(Lalitasana)姿勢,但是前者為「大丈夫」相而後者則顯然已經相當「女性化」(但還是男的);至於在四川安岳的這尊觀音像則已經完全是以「女性」的姿態出現了。一般而言這主要是根據《法華經普門品》所談到的觀音菩薩有「三十三種應化身」來製作的,特別是裡面所說「長者婦女身、居士婦女身、宰官婦女身、婆羅門婦女身或童女身」五種;另外還有不在經典的敘述裡面,卻是由中國和日本的民間信仰逐漸發展起來的包括「白衣觀音」、「楊柳觀音」或「水月觀音」等所謂的「三十三觀音」,通常也可以確定為女性身分。

很有趣的是這種男性女性化的趨勢早在希臘古典時期的雕刻已經出現過了,例如有別於我們常見雄姿英發的太陽神阿波羅(Apollo,現藏梵蒂岡美術館的),其實也有五官相貌和身材都十分女性化的阿波羅(例如現藏巴黎羅浮宮的殺蜥蜴的阿波羅)。這件作品的時代是西元前四世紀,比所有的佛像雕刻至少早了五、六百年以上,對於後來的女性化菩薩雕像是否有什麼間接或直接的影響,到目前為止我似乎還沒有看到任何人在做學術研究。其實這是個很好的博士論文題目,有志者不妨接受我的建議和鼓勵。

附帶一提,做為歷史人物「耶穌基督」(Jesus Christ)其實並不是他真正的名字,它是個尊稱意思是「救世主」。耶穌的爸爸叫Joseph,媽媽叫Maria,但是他的本名我們並不知道;同樣作為歷史的人物「釋迦牟尼」(Sakyamuni)其實也是個尊稱,它的意思是「釋迦族之寶」,但是佛陀的本名我們則也是知道的;佛陀的姓是瞿曇(Gautama),名子叫做悉達多Siddhartha,因為字尾是a字,當然也是個男生的名字了。

我在美國做研究的時候,我發現在二十世紀初的時候曾經有一個法國天主教神父Leon Wieger曾經到中國去傳教,他對於觀音菩薩到底是男的還是女的這個問題也很有興趣。但是做為一個法國人,他的研究方法是就是我所說「追求確實性」(還記得我上次說法國是理性主義的大本營嗎),而他的結論則是在觀察了很多被稱為女性化的菩薩像後,他發現他們其實都只有「胸部」但是沒有「乳房」,因此只是「女性化」而非「女性」。這的確是就事論事的「實證主義」精神,也是中國學問向來所欠缺的。不過這個法國神父Wieger的觀察也僅止於此,因為他畢竟不是佛教藝術的學者。

我要強調的是菩薩女性化的表現並「不是中國的特色,更不是從中國開始的。事實上,觀音菩薩的女性化表現早在印度佛教藝術裡面,早在六世紀的一尊觀音菩薩原型「蓮花手菩薩」(Padmapani)就表現出來了。此外在七世紀的時候也出現了不少女性化的彌勒菩薩,例如阿富汗地區的壁畫就是。我們可以看出來其實他也是和「蓮花手」菩薩很類似的,不過右手的水瓶和頭上的寶塔,告訴我們說他是彌勒菩薩。另外一件雕刻則是日本廣隆寺的彌勒菩薩,他的臉孔和手部的動作都非常秀氣連,也完全是女性化的。至於他的身材那麼纖細,當然不是什麼雄偉的大丈夫相,但是如同Wieger說的,因為這類聖像雕刻的身材並沒有明顯的女性乳房,因此只能說是很「女性化」的菩薩像。從佛教藝術的發展來看,這類所謂「思維菩薩」的造型他的原型應該是來自二世紀印度秣兔羅(Mathura)的一尊觀音像,現存紐約大都會美術館。該美術館的學者曾經提出疑問說,「為什麼這個思維菩薩是瞪著意雙眼的?」我在美國的時候曾經針對這個問題也有深入的探討,因為篇幅的關係在此也只能省略不談。一般認為這樣的原型在六世紀的時候也在中國流行起來,後來傳入韓國再傳入日本而出現了大量這類非常女性化的思維菩薩彌勒像。

的確一般學者都認為研究佛教藝術最難分辨的往往就是菩薩像,這就是為什麼有很多貴霜時期的大型立像,都被籠統地稱為「菩薩像」,只有在很確定的時候才敢稱為「悉達多」或「彌勒」(因為這兩者最多)。其實佛教雕刻藝術最早的菩薩像也是出現在二世紀貴霜時代的觀音和彌勒菩薩像,當初兩人都是雄纠纠的英雄身材男子漢,而且除了「持物」和「髮飾」有所差別之外,其他都幾乎一模一樣,而且這樣的情況一直延續到兩人都被女性化的表現以後。例如那尊十一世紀中國遼金時期的坐姿菩薩像,同樣的也是非常女性化,而且也被認為是觀音菩薩,這一切要到了一九七○年代之後才慢慢因為右手的瓶子和頭上的寶塔而確定下來是彌勒菩薩。我認為受到印度風格影響的菩薩雕像之所以會造成「女性化」的感覺原因有如下:

一.早期的這些雕像大都長髮披肩而且穿金戴銀,身上有大量的珠寶裝 飾,再加上披肩、腰帶等等(其實這些都是古代印度貴族的一般裝扮)卻很容易被我們誤認為是女性;

二.中國唐朝一些受到印度風格影響的菩薩雕像不再採取貴霜王朝直立而且雄纠纠的姿態,反而採取了「三折肢」(tribhanga)或「遊腳」(contraposto)的方式因而使得整個雕像開始顯得「婀娜多姿」,更加強了女性的味道。不過因為它們都擁有厚實的胸部卻沒有隆起的乳房,再度告訴我們他們都是「大士」而不是「女士」。

總結的說,我們可以比較以下三尊中國宋、元時期所作的觀音雕像:現藏美國波斯頓美術館的木刻雕像和倫敦大英博物館的金銅像都是採取常見的「安逸坐」(Lalitasana)姿勢,但是前者為「大丈夫」相而後者則顯然已經相當「女性化」(但還是男的);至於在四川安岳的這尊觀音像則已經完全是以「女性」的姿態出現了。一般而言這主要是根據《法華經普門品》所談到的觀音菩薩有「三十三種應化身」來製作的,特別是裡面所說「長者婦女身、居士婦女身、宰官婦女身、婆羅門婦女身或童女身」五種;另外還有不在經典的敘述裡面,卻是由中國和日本的民間信仰逐漸發展起來的包括「白衣觀音」、「楊柳觀音」或「水月觀音」等所謂的「三十三觀音」,通常也可以確定為女性身分。

很有趣的是這種男性女性化的趨勢早在希臘古典時期的雕刻已經出現過了,例如有別於我們常見雄姿英發的太陽神阿波羅(Apollo,現藏梵蒂岡美術館的),其實也有五官相貌和身材都十分女性化的阿波羅(例如現藏巴黎羅浮宮的殺蜥蜴的阿波羅)。這件作品的時代是西元前四世紀,比所有的佛像雕刻至少早了五、六百年以上,對於後來的女性化菩薩雕像是否有什麼間接或直接的影響,到目前為止我似乎還沒有看到任何人在做學術研究。其實這是個很好的博士論文題目,有志者不妨接受我的建議和鼓勵。

而更加令人驚嘆的是早期印度和後來受到印度影響的東南亞的佛陀雕像其實也都常常有非常「女性化」的表現!例如最著名的屬於鹿野苑風格的「初轉法輪」雕像,如果我們仔細觀察他的頭形、臉部五官和作出轉法輪的「手印」的纖細手指就會發現其實這尊佛陀也蠻女性化的,非常美麗優雅。另外一個從二世紀開始一直延續好幾百年的佛陀立像,除了有些作品的五官還是很「女性化」之外(例如現藏沙那特考古博物館的那尊六世紀雕像),主要特徵就是在於那貼身的長袍底下看不出任何男性的身體特徵(例如現藏紐約大都會美術館的五世紀秣兔羅雕像和現藏泰國國立美術館的七世紀立像)。

毫無疑問的這是在表現很多經典所敘述的佛陀「三十二相」的身體特徵其中的「馬陰藏相」,用白話文說就是「在平常時候佛陀的男性性器官是整個縮進小腹裡面的,從外表根本看不出來」。我注意到有些介紹佛教藝術的書本上說,「關於馬陰藏相的特徵因為佛陀雕像都是有穿衣服的關係所以沒有表現出來」,我認為這個說法是錯誤的。其實正因為雕刻家採取的是貼身衣服表現法的關係所以才把經典上所說佛陀身體特徵,很巧妙地完全表現出來了。其實自古以來印度藝術對於男女性別特徵的表現一直都是很坦率的,毫無忌諱。藝術家當然知道穿著貼身的薄衣是最好的表現方式,而且這種處理方式已經有悠久的歷史。我們如果比較一下古代埃及和希臘藝術家是如何處理這類問題的,就知道早在佛教藝術幾百年甚至幾千年前這種表現已經有很好的傳統,有些藝術史家也會把這種手法稱為「濕衣式」表現法。至於比較明顯的表現男性特徵的菩薩像還是有的,特別是受到希臘影響的貴霜時期雕刻,當然我們是不能期望聖像雕刻也像希臘雕刻那麼露骨的。

以上種種推論和理由,說明了為什麼我不太贊同一般學術界從造型表現上去探討所謂的「秀骨清相」的女性化菩薩圖像和宗教界說「菩薩的德行本來就超越男女的差別」這樣的說法,因為它們不但模糊了問題的焦點而且引申出更弔詭的問題。我們絕對不能接受「菩薩是男也是女的」或「菩薩既不是男也不是女的」等這樣的說法,因為這樣說不但只是「耍嘴皮」而且掉入了目前歐美所謂後現代理論(postmodernsm)當中流行的「兩性同體」(Androgynous)的陷阱。我的主張是如果菩薩可以用男人或女人的形象出現,那麼他出現的時候就一定不是男的就是女的,決不含糊。只有這樣才沒有違背自然法則,正如同我認為如果耶穌有神聖的力量把清水變成美酒,那麼這時清水就是真正的清水,美酒就是真正的美酒,絕對不能含糊曖昧或模稜兩可說「既是水也是酒」或「既不是水也不是酒」。我之所以主張要這麼明白確實是因為這樣才叫做「神蹟」否則就是「變魔術」或「障眼法」或「騙術」。

總結的說,所謂「女性化」的佛陀和菩薩像從修辭學的角度來看已經表示他們是男的了。至於在佛教的世界裡面不但經典上甚至藝術表現上也的確有真正的女性菩薩出現的,最著名的當然是所謂的「從觀音菩薩的一滴眼淚而誕生的」,同樣也從事救苦救難的大悲願菩薩行——「多羅」(Tara)菩薩,她在西藏又被稱呼為「度母」(Dolma)。現藏倫敦大英博物館的多羅菩薩立像可能是所有佛像藝術表現當中最直接明白的表現為一個女性的作品。達到這樣的效果除了因為斯里蘭卡(Sri Lanka)也傳承了印度佛教藝術表現裸露身體的傳統,擁有非常豐滿的乳房之外,另外也採取了我前面所說的「三折肢」(tribhanga)和「遊腳」(contraposto)的表現方式因而使得整個雕像顯得「婀娜多姿」,而且是多麼名正言順的更加強了女性的味道。我們知道斯里蘭卡、泰國和柬埔寨等東南亞國家都延續了這個優良的印度風格傳統,西藏和尼泊爾相形之下就稍微含蓄,其他在受到儒家思想影響的東北亞國家包括中國、韓國和日本,這樣的表現手法似乎都沒有被人接受。

毫無疑問的這是在表現很多經典所敘述的佛陀「三十二相」的身體特徵其中的「馬陰藏相」,用白話文說就是「在平常時候佛陀的男性性器官是整個縮進小腹裡面的,從外表根本看不出來」。我注意到有些介紹佛教藝術的書本上說,「關於馬陰藏相的特徵因為佛陀雕像都是有穿衣服的關係所以沒有表現出來」,我認為這個說法是錯誤的。其實正因為雕刻家採取的是貼身衣服表現法的關係所以才把經典上所說佛陀身體特徵,很巧妙地完全表現出來了。其實自古以來印度藝術對於男女性別特徵的表現一直都是很坦率的,毫無忌諱。藝術家當然知道穿著貼身的薄衣是最好的表現方式,而且這種處理方式已經有悠久的歷史。我們如果比較一下古代埃及和希臘藝術家是如何處理這類問題的,就知道早在佛教藝術幾百年甚至幾千年前這種表現已經有很好的傳統,有些藝術史家也會把這種手法稱為「濕衣式」表現法。至於比較明顯的表現男性特徵的菩薩像還是有的,特別是受到希臘影響的貴霜時期雕刻,當然我們是不能期望聖像雕刻也像希臘雕刻那麼露骨的。

以上種種推論和理由,說明了為什麼我不太贊同一般學術界從造型表現上去探討所謂的「秀骨清相」的女性化菩薩圖像和宗教界說「菩薩的德行本來就超越男女的差別」這樣的說法,因為它們不但模糊了問題的焦點而且引申出更弔詭的問題。我們絕對不能接受「菩薩是男也是女的」或「菩薩既不是男也不是女的」等這樣的說法,因為這樣說不但只是「耍嘴皮」而且掉入了目前歐美所謂後現代理論(postmodernsm)當中流行的「兩性同體」(Androgynous)的陷阱。我的主張是如果菩薩可以用男人或女人的形象出現,那麼他出現的時候就一定不是男的就是女的,決不含糊。只有這樣才沒有違背自然法則,正如同我認為如果耶穌有神聖的力量把清水變成美酒,那麼這時清水就是真正的清水,美酒就是真正的美酒,絕對不能含糊曖昧或模稜兩可說「既是水也是酒」或「既不是水也不是酒」。我之所以主張要這麼明白確實是因為這樣才叫做「神蹟」否則就是「變魔術」或「障眼法」或「騙術」。

總結的說,所謂「女性化」的佛陀和菩薩像從修辭學的角度來看已經表示他們是男的了。至於在佛教的世界裡面不但經典上甚至藝術表現上也的確有真正的女性菩薩出現的,最著名的當然是所謂的「從觀音菩薩的一滴眼淚而誕生的」,同樣也從事救苦救難的大悲願菩薩行——「多羅」(Tara)菩薩,她在西藏又被稱呼為「度母」(Dolma)。現藏倫敦大英博物館的多羅菩薩立像可能是所有佛像藝術表現當中最直接明白的表現為一個女性的作品。達到這樣的效果除了因為斯里蘭卡(Sri Lanka)也傳承了印度佛教藝術表現裸露身體的傳統,擁有非常豐滿的乳房之外,另外也採取了我前面所說的「三折肢」(tribhanga)和「遊腳」(contraposto)的表現方式因而使得整個雕像顯得「婀娜多姿」,而且是多麼名正言順的更加強了女性的味道。我們知道斯里蘭卡、泰國和柬埔寨等東南亞國家都延續了這個優良的印度風格傳統,西藏和尼泊爾相形之下就稍微含蓄,其他在受到儒家思想影響的東北亞國家包括中國、韓國和日本,這樣的表現手法似乎都沒有被人接受。

看了那麼多的佛教雕刻之後,我們且變換角度來欣賞一件十八世紀日本和尚藝術家慈雲(Jiun)所做的寫意水墨畫。這件作品用很簡單的幾筆表現了一則禪宗的故事。西元六世紀的時候當菩提達摩(Bodhi Dharma)從印度東來到達中國的時候,他首先就拜會了梁朝武帝。後者宏揚佛教不遺餘力,到處建造佛寺,出家僧尼數萬人,帝王貴族達官顯要乃至社會上各個階層都非常信奉佛教。可是當皇帝非常自豪的問他說,「這樣有沒有功德?」的時候卻意外的得到了「沒有!」的負面答案。皇帝不甘心就接著又問比較學術性的問題,什麼是「聖諦義第一義」呢?沒想到達摩祖師還是潑他冷水,「沒有什麼聖不聖的」!這下子皇帝可能有點惱怒了,就說「面對我的這個人到底是誰」?「不認識」,沒想到答案又是一個棒喝!我們看到畫上面的草書就是「不識」兩個大字。常常聽人家說佛法有八萬四千法門,世間萬事萬物的道理都在裡面了,何必向外追求。可是有時候我們會覺得沒有向外認真追求,佛經裡面的道理還是無法了解的,更如何能去修行或實踐呢?

佛教與佛教藝術漫談.上篇

談漢譯佛經中的音譯和意譯

一般而言,大乘佛教經典的原典主要是用梵文寫的;而小乘經典則是使用巴利文寫的。梵文悉曇(Siddam)文字的研習在古代中國唐朝還很興盛,可是後來就漸漸沒落沒有人研究,反而在日本被保存下來。據說在十九世紀的時候,法國的巴黎是梵文研究的重鎮,而英國的倫敦則是巴利文的研究重鎮。日本現代佛教的幾個重要人物都是到英國牛津大學留學研究印度佛教原典的,這也算是佛教徒的第二次「西遊記」吧?當然這一次是比古代中國法師走的更遠了,還好不用經過沙漠,而且還有飛機和輪船可以代步。現在台灣也有不少在家眾或出家師父到美國或其他歐洲國家去唸「佛學」的高等學位,應該算是第三波的「西遊記」吧。大家或許覺得奇怪,研究佛法為何跑到美國或歐洲去?那我告訴大家,目前在國內大學美術科系、研究所教「中國美術史」的老師,十之八九都是到歐美留學回來的。關鍵就是在於所謂的「研究方法論」。坦白說,這一塊是古代中國人的學術研究所嚴重缺乏的,所以往往流於「文字遊戲」,許多古代佛經的「註疏」也不例外。

不過,談到梵文大家也不必擔心害怕,至少我們的基礎比古代人中國人強了好幾倍。因為我相信在座每個人至少都唸過好幾年的英文,而因為梵文本身是屬於「印歐語系」的一支,所以有很多地方其實和德文、法文、義大利文、拉丁文很像,我們有機會不妨來認識一些。但是我可以恭喜大家的是你們至少至少也認識一個梵文,待會兒就知道了。

我們都知道目前漢字「佛陀」两字是由梵文由湀(羅馬拼音Buddha)翻譯過來的。請注意這裡有兩個連續的子音d(叨和叻的開頭字母dd)。在義大利文裡面,包含這種double consonants的單字非常多,包括大家可能常用而且也可能滿喜歡的piz’za和lat’te,(目前中文翻譯為「披薩」和「拿鐵」)。這種兩個子音連續發音的要領可以用日語來說明更加清楚。我們知道全世界的語言文字都可以用羅馬拼音來表示的,例如日文的にっさん就用nissan表示;てっぱんやき用teppan’yaki 表示。大家注意到羅馬拼音的double consonants日文的對應就是「促音」也就是用一個小的つ字來表示。那麼double consonants和促音在中文發音的對應又是什麼呢?就是所謂的「入聲字」。目前大家所使用的華語是沒有入聲字的,但是台語則有很多,因此無論是唸唐詩或者讀漢譯佛經,其實用台語發音是比較正確的。

就拿「佛陀」兩字的華語發音來說,ㄈㄛ.ㄊㄨㄛ這個發音其實是不正確的,首先,中國古代沒有「輕唇音」,也就是F(注音符號的ㄈ)的音;其次,古代中文發音的「入聲字」在目前大家使用的華語裡也都消失了,但是在台語和客語裡面則被保存的很好。例如hakka就是「客家」兩字的羅馬拼音,大家也應該注意到了它也有兩個連續的子音k。如果大家有興趣去查《辭海》,將會發現「佛」字有一個發音是「步沒切,音勃」相當於今日我們台語發音的「不孝」的「不」字。因此,關於「佛」字,各位家裡如果有說台語的阿公、阿嬷,他們口中說的「拜佛、佛祖、佛公」等等發音才是正確的。簡單的說,入聲字的發音是不能拉長的,它的特色是短促而截斷的。我們比較一下,就會發現華語的「佛」字它的聲音是可以拉長的,但是台語的「佛」就無法拉長,因此它才是正確的傳達了梵文的原音。甚至「菩薩」(全稱「菩提薩埵」羅馬拼音Bodhisattva)這個字也是一樣,我們也看到了兩個連續的子音T,所以它也是「入聲字」,同樣用目前的華語發音也是不對的,但是用台語發音則很接近。

如果大家到東南亞去玩的話,可能會碰到這樣的姓名Yap,這也是個「入聲字」,它的漢字就是「葉」。你也許會碰到另外一個人的姓名叫Ngo,這是個「鼻化韻」,j也就是漢字的「吳」。我們從羅馬拼音就可以看出來,在東南亞這兩個姓的發音和台語的發音是一模一樣的。以上所有這些拼音法都是「通用拼音」,因此大家可以看出通用拼音不但可以表示華語的發音,還可以表示閩南語、客家語的發音,它也可以和東南亞甚至歐洲的發音相通,比中國人在一九八○年代實施的「漢語拼音」更加具有「國際化」的實質能量,可是在台灣卻被別有居心的政客貶為缺少「國際化」,真是荒謬到了極點。可惜,這樣的事實,只有真正的語言學者才能明白,一般大眾只有被政客和媒體愚弄和誤導的份。我相信我是很有資格來做這樣的評語的,因為我自己使用中國的「拼音」輸入法來打電腦已經有超過二十年以上的歷史了。

在台灣由於政客的誤導把台語污名化,把它和粗俗不雅畫上等號,實在是很無知的說法。台灣語言比現在的華語更加古老這是學術界公認的事實。而胡適之在他的《白話文學史》裡則大大推崇了佛教經典,特別是禪宗語錄對於白話文的貢獻,可惜現在中學的教科書有些白話文又被文言文取代了。我們知道現在通行的華語,英文稱為mandarin乃是十八世紀之後以北京為主的中國官話,而台語則直通唐朝的口語甚至更早。我最近在晉朝書法家王羲之的書信上看到「分張」兩字,這正是我從小常常聽媽媽說的台語,就是「和別人分享東西」的意思。又如《紅樓夢》裡面的「生分」這個詞,也是從小常常聽的正宗台語,意思就是「害羞」,大家看多麼文雅。就拿我們今天的主題「佛教」來說,台語的用詞和佛教的關係更加密切,「無法度」是大家常常聽說的台語,也是佛教用詞。在《六祖法寶壇經》裡面描寫慧能到五祖弘仁處來求道,雖然五祖知道他的資質很高,不過卻故意先讓他去廚房幫忙打雜做為磨練,這個故事也是大家都知道的。不過六祖在廚房的工作《壇經》也是用台語表現出來的,那就是「破柴」。台語形容一個人很囉哩囉唆、沒事找碴,叫做「龜毛」,這可是《大智度論》裡面的用詞;而台語稱呼一個人心地善良,個性正直,不會歪曲扭捏為「調直人」的「調直」兩字則是佛教天台宗的特別用詞。

言歸正傳,以上是先談「佛陀」兩字的(我認為的)正確發音,希望大家聽了我的分析之後會開始用正確的發音。不過我也相信我的「希望」非常渺茫,幾乎等於零。我敢保證大家離開會場之後,還是滿口「ㄈㄛ教、ㄈㄛ教」的,接受現實吧。記得好久以前我曾經在台北聽過一位當時很紅的「名嘴」(這是台灣發明的詞)在一場演講裡面解釋「佛」字的意義說:「佛,就是不是人!」他說因為「佛」字是由「人」和「弗」字組合而成的,所以「佛的意思是說他不是人!」我後來在很多演講的場合裡喜歡調侃他的說法:「所謂咖啡者,多一個嘴巴,不是嘴巴」!其實佛經記載佛的各種名號當中有「佛,人中最上」這樣的定義,我覺得這是個非常簡單扼要而且精準的定義,和「佛是覺悟者」一樣值得牢記在心。首先,它表示佛不是神而是人。而且它是人裡面最傑出的典範,正因如此我們才要學佛不是嗎?我認為這也正是佛教比其他宗教值得我們信仰的地方。

此外我們在佛教界或甚至一般武俠小說裡面也常會看到另外一個詞「上人」,上人也是人,是有崇高修行、了不起的人。如果上人不是人,就變成神怪、科幻小說了。同理,德國浪漫時期哲學家尼采(Friederich Nietzsche)所主張的「超人」也是人,正如同「超市」也是「市場」、「超商」也是「商店」一樣,不然我們怎麼進去買菜、買報紙呢?一九六七年我寫的第一篇佛學論文就是〈尼采哲學中的佛教意涵〉,二十年後我在美國做研究,發現到日本學者三井光彌(Mitsui Mitsuya)也寫了一本《德國文學中的佛教》,討論的範圍更為廣泛而深入。後來我也唸了不少天主教神父有關佛教的研究著作例如都穆林(Heinrich Dumoulin)的兩卷大著,《中國禪宗史》和《日本禪宗史》,這是禪宗學術界的經典之作。

上述國內的那位名嘴的錯誤在於把中文的「佛陀」當作Buddha的「意譯」,而在中文上面發揮他的想像力。其實「佛陀」兩字是「音譯」,而且是自古以來中國許多不同的音譯當中的一個而已。Soothill和Hodous曾經在他們所編撰的《佛學辭典》裡面提到,自古以來中國的漢譯佛經關於Buddha這個字有各式各樣的翻譯,有些在今天看來也許令人發笑,不過,它們統統都是音譯,諸如:浮陀、浮圖、浮頭、勃陀、勃馱、部陀、母陀、沒馱…等等。當然還有最近有些人主張的「不打」!這些人把「阿彌陀佛」寫成「阿密打不打」,雖然發音也算接近,但是用字實在不雅而且有歧意,所以並不理想。

據說中國人好「簡」,唐朝玄奘法師翻譯的《般若心經》只有兩百多字,所以最受信徒歡迎。在台灣幾乎到處都可以看到《心經》,名片、墊板、鉛筆盒、茶杯、手提包、扇子…無所不在。不過這只是平凡小老百姓的小規模而已。在一些企業大老闆的辦公室裡或在一些政府高官的大辦公室裡,我們也常常可以看到巨幅的毛筆書法《心經》,我甚至還看過各種巨形浮雕式《心經》。其實,自古以來中國至少有六、七個版本的《心經》翻譯,其中玄奘的版本是最短的、最受歡迎的。不過,若從純粹從翻譯的學術角度來看,我個人覺得他的版本其實並不好!例如,他的版本把整個經典的完整結構破壞了,以致於中間突然出現一個「舍利子」更是讓人感覺非常突兀。

如果大家曾經留學歐美或有歐美的朋友的話,你會發現歐美人士在和你談話聊天的時候,常常喜歡叫你的名字,東方人包括華人似乎比較沒有這個習慣,不過如果大家多唸一些佛經的話,會發現佛陀也很喜歡在說話的時候叫喊對方的名字(例如正在和他對話的門徒或做為來賓的菩薩…等等),這點和歐美人的習慣是接近的。我們在《心經》的其他版本裡還可以看到這樣的特色,可是在玄奘的版本裡這個結構性的特色不但消失不見了,而且使得「舍利子」的出現變成不像是一個人名反而像昰另外一個東西,就是人死了火化之後的那些「舍利子」。我甚至曾經在一些非主流的、「類似佛教」的書刊上看到的確有人做這樣的解釋,他們這樣的說法當然是不對的。不過,我認為他們的錯誤是受到玄奘版本的文法不夠緊密的誤導。

此外按照現代翻譯學的慣例,專有名詞(尤其是人名)通常是採取全部音譯的方式,這個原則其實古代佛經翻譯大多如此,例如:釋迦牟尼、彌勒、菩提達摩、鳩摩羅什、…等都是。但是也有意譯比音譯通行的如:觀音、大勢至、普賢…等。但是很少有意譯和音譯混合的,玄奘的「舍利子」則是其中少數的例子之一。我們知道「舍利」是在共(shari)的音譯;而「子」則是旦氛(putra)的意譯,前者是一種鳥的名字,傳說那是他媽媽的綽號;而後者就是兒子的意思。完整來看這個名字的意思就是說舍利子是「外號叫做舍利的媽媽的兒子」,一般都是全部音譯為「舍利弗多羅」或「舍利富多羅」,這相當於把美國前總統George Bush的名字翻譯為「喬治布希」的方式。但是如果按照玄奘的方式他的名字會變成「喬治林」,因為bush就是樹叢、樹林的意思。如果按照玄奘的方式,美國專門研究「象徵主義」的美術史學者高華德(Goldwater)就會變成「金水阿」,美國的老羅斯福總統(Theodore Roosevelt)就會變成「天賜阿」,兩個通通變成台灣人!

我們再回到用台語讀佛經的問題,就拿玄奘的「舍利子」來說,也是用台語來唸發音才比較準確的,在的發音相當於華語上下的「下」字,而不是社會的「社」字,但是台語的房舍、宿舍的「舍」字發音就是「下」。此外,旦氛的音譯「富多羅」的「富」字,用目前的華語發音也不對。我們前面說過古代中國是沒有輕唇音F的,而且Putra的p發音接近注音的ㄅ,所以Pu的發音是ㄅㄨ。各位家裡如果有親朋好友姑姑、阿姨、阿嬷名字叫做「來富」的(這是台灣早期非常普遍的女生名字)就知道它的發音是ㄌㄞ.ㄅㄨ,此外台灣有「大富由天;小富由儉」的諺語,這裡的「富」字也是這樣發音的,所以「舍利弗多羅」這個名字也是以台語發音比較正確。

不過話說回來,玄奘法師實在是中國自古以來留學生的楷模。用現代話來說,他不但英文托福考試成績非常好,更加難能可貴的是他到了留學國就能夠用外語和老師對答如流而且辯才無礙。台灣早期因為托福補習班指導考試的技巧非常厲害,所以雖然有很多留學生的「托福」都考了很高的分數,可惜真正到了國外面對老師還是像「鴨子聽雷」,而且往往「答非所問」。當然了,現在因為考試方式改變,據說情形可能有所改善。宋朝人所編的《翻譯名義集》曾經提到玄奘主張所謂的「五種不翻」,這裡所謂的「不翻」其實就是「採取音譯而不採取意譯」的意思。他所提出的五項是:1.秘密不翻,例如咒語;2.多義不翻,例如薄伽梵;3.此方無不翻;4.順古例不翻;5. 生善不翻。

我們現在不妨來討論一下:「生善不翻」例如說「般若」,他認為如果直接翻譯為「智慧」就比較不會有令人讚嘆的功效。同理如果把「佛陀」直接翻譯為「覺悟的人」恐怕也不會比較有令人想要效法的動力。「順古例不翻」是如果過去都是採用音譯的字,他也就採用音譯。用現代話來說,過去大家都翻譯為「咖啡、沙發、巴士」我們就沿用稱之為「咖啡、沙發、巴士」。雖然後來「巴士」也被翻譯為「公共汽車」、「沙發」台語翻譯為「膨椅」,但是我問大家,「咖啡」如果不用音譯,那要如何翻譯呢?看似沒有問題其實很有問題,對不對?至於「多義不翻」,玄奘的主張我覺得也是很好的。例如,中國哲學裡面不論在意義、內涵或韻味上最奧妙、最豐富的一個字是什麼呢?就是「氣」!人氣、神氣、骨氣、志氣、鬥氣…不勝枚舉;甚至還有同樣的字不同意思的例如「行氣」:如果唸ㄏㄤ這是書法的專門術語;如果唸ㄒㄧㄥ這是醫學或氣功的專門術語。在這世界上可能沒有任何一種語言可以把它的意思完全表達,所以通常外國學者寫文章介紹「氣」都是用音譯寫成”Ch’i”,如果採用中國的新漢語拼音就會寫成比較奇怪的”qi”!

我比較不贊成的是玄奘主張的「此方無不翻」也就是說「凡是我們沒有的東西都不翻譯」。果真如此,那簡直是成千上萬、多到不可勝數。還好沒有什麼從事翻譯的人追隨玄奘,不然我們不知道當初不知道要把汽車、飛機、電腦、吸塵器、計程車…叫做什麼?香港人也許是贊成的,因為他們把計程車叫做「的士」(taxi),把老闆叫做「波士」(boss)。但是我想世界上最服膺「此方無不翻」法則的應該是日本人了。日本人對於外國的任何東西大量採用音譯,他們稱之為「外來語」。例如寫著「第一ビル」的招牌表示「大樓」,這是由英文building的發音簡化而來的;發音有些類似的「麒麟ビ—ル」,大家都知道是「啤酒」。日本人的「此方無不翻」最誇張的是表現在現代休閒娛樂方面的雜誌用詞上面,包括西洋電影的片名,幾乎到了氾濫成災的地步,例如:ロボコプ就是「機器戰警」Robocop的直接音譯;セントオブウマン就是「浪漫女人香」原文片名Scent of a Woman的直接音譯。這還不打緊,他們連日本電影到國外去也常常是直接用音譯的片名,例如黑澤明的《亂》日本話叫做らん,而羅馬拼音則為Ran,所以《亂》這部電影到歐美上演,片名就是Ran。問題是除非觀眾對日本文化有所了解,一般美國人看這部電影的片名,他們的了解是「跑步」的意思而不是「混亂」(Chaos)。

我們最後再講一下玄奘法師關於「五種不翻」的「秘密不翻」,這很顯然的主要是指佛教密宗咒語而言。我相信在座可能每一個人都會唸所謂的「六字真言:唵嘛呢吧咪吽」。我在美國做研究的時候發現有文獻記載歐洲人在十九世紀的時候就已經知道這個咒語了,他們稱之為Six Syllable Mantra(六個音節的真言),這其實才是比較正確的說法,因為湡 亙市 扔晚 狫實際上只有四個字,但是共有六個音節。所以所謂的「六字真言」是中文的算法,不是梵文原文的算法。至於所謂秘密不翻,因為我們不像古代一般中國人,除了中文之外可能一生從來沒有看過任何其他國家不同的文字,現在我們在座各位就算也許還不是很清楚歐洲或其他語言文字,至少透過電視電影對於日文、韓文已經相當熟悉,至於英文,大家從中學六年到大學一年,總共至少都有七年的英文學習經驗,如果我現在按照「秘密不翻」的原則跟大家唸了一句咒語說「歐盆不可」那你們一定笑著說,「老師,這那有什麼秘密,你的咒語就是Open Book,打開課本嘛」。同樣的道理,現在有越來越多的人(包括佛教徒)開始學習梵文羅馬拼音甚至學習梵文悉曇,那麼這個「六字大明咒」只要一看就知道其實就是「寶珠、蓮花」的意思,那裡會是秘密?不過這樣一來我們可能開始擔心有些人可能再也不會去唸它了,至少可能不會向從前那麼虔誠地去唸它了,所以總歸來說,「秘密不翻」也許還是有它的好處的。

例如,佛經裡面「阿」字的梵文是狣字(相當於羅馬拼音的A)做為佛教(特別是密教)用語有很多深奧的意義,據說還有很多神秘的能量,如果沒有真正的修行,我們普通人是完全無法理解的。不過若做為普通語言來看,它其實就是「相反辭」的字頭。這一點和許多歐洲語言(包括英語)是一樣的。「彌陀」的原文是亦凹(羅馬拼音mita)意思是「測量」相當於英文的measure,所以加上相反辭「阿」就是「不可測量」,因此音譯的阿彌陀佛,意譯就是「無量壽佛」(Amidayus) 或「無量光佛」( Amidabha)。曾經聽說,虔誠的佛教徒如果在家裡有念經的話,那麼通常是「朝金剛、夜彌陀」,也就是說早上念《金剛經》晚上念《阿彌陀經》。在這裡「彌陀」就是「阿彌陀」的簡稱。可是從上面的說明我們可以了解把「阿彌陀」簡稱為「彌陀」意思是剛好完全相反的。還有我們也常聽人家唸「喔」彌陀佛,應該也是不對的,因為狣這個字只能發ㄚ的音,它從來就不是發ㄛ的音。

同樣因為要求「簡短」而造成誤導的還有「忉利天」這個詞。忉利天的梵文羅馬拼音是Trayas-trimsas,意思就是「三十三」,所以總稱是「三十三天」。可是「忉利」是數字「三」的音譯,正如《大悲咒》裡的「哆囉夜」也是「三」的音譯一樣。可是這個音譯在《大悲咒》是沒有問題的,因為它說的是「三寶」;可是在「忉利天」就不對了,因為33天會變成3天,位置就不對了。這就是「簡短」所造成的錯誤。我在美國的時候,我的鄰居是孟加拉人,每次跟我們講話不論是說「小孩三歲、每天三餐或是下午三點鐘…」都是「忉利、忉利…」他們的發音讓我留下深刻的印象。

順便一提,大家有沒有想過,即使是「數數字」世界各國也有不同的算法喔。中文、日文和英文的算數法是最接近的,幾乎一模一樣。「三十二、三十三…」我們的想法可能認為這是最簡單的,甚至也認為是理所當然的。可是德國人就不是這麼說,他們對這兩個數字的說法是「二和三十、三和三十…」而這正好和古代印度梵文的說法一模一樣!梵文羅馬拼音Dvatrimsan就是二和三十,例如說釋迦牟尼佛的「三十二種相好」,Trayas-trimsas就是三和三十,例如說「三十三天」。你說這樣算數字很笨嗎?德國的音樂、美術、文學、科學和工業可是世界第一流頭腦的成果。印度也是,當今世界上有很多在數學、醫學和電腦工程方面很有成就的科學家都是印度人喔。當然了,印度還出現了偉大的釋迦牟尼佛。

如果說印度和德國「數數字」的方法看起來是很笨的,那我告訴你,法國更笨。法國人從一數到六十九,基本上都和我們中文以及英文、日文一樣。法國人最著名的數字當然是「六十九」了,不過這是題外話。但是從「七十」開始就好笑了。他們的七十是「六十和十」,其他類推。「八十」更好玩了,那是「四個二十」,其他類推。「九十」更絕,那是「四個二十和十」,其他類推。但是「九十七」以後就讓外國人頭痛大呼吃不消了,那是「四個二十和十和七」,其他類推!一般人的印象總要把法國人和浪漫派畫上等號,至於對德國人的印象則是很嚴謹刻板等等。其實從藝術史或者哲學史的角度來看,「浪漫主義」的重鎮其實是在德國,而法國則是「理性派哲學」的大本營。剛才所看到的,法國人數數字的方法感覺是不是很「建構數學」呢?這就是理性主義的展現。

唸「阿」字的時候還有一些要注意的狀況就是在梵文裡,往往有前後兩個阿字相連的狀況,這時候他們就會把狣寫成玅(羅馬拼音從A變成A或AA),例如凹卡丫凹(Tathaagata),當它出現在大家可能都很熟悉的《往生咒》時,它的翻譯是「哆他伽哆」,這顯然沒有把A的長音忠實的表達出來;而在《大悲咒》裡則是被音譯成「多陀阿伽陀」多了一個「阿」字就有把長音的A很正確地音譯出來。我們先說tatha是什麼意思,其實這個字不但形狀和英文Thus有點像,意思也頗接近的:就是「如此」的意思。至於Gata,它的意思就是「去」。這個字如果大家對《心經》很熟悉的話,應該注意到也出現在《心經》最後的「大明咒」裡面,不過玄奘的音譯是「揭諦」,所以「揭諦揭諦」的意思簡單的說就是「去吧去吧」。從這裡我們也可以看出來,古代中國的漢譯佛經其實非常的不一致,各自為政相當紛亂,每一個譯經師父都有他自己的發音、自己的用字,你看光是gata我們目前就看到了三種版本,實際上還有更多各式各樣的版本。因為缺乏現代翻譯學的整合工作,所以對後代有志學習佛法的人造成很大的困擾。好了,既然Gata的意思是「去」那麼如前所說,加一個A就變成相反詞,所以變成「來」的意思,而tatha的意思是「如此」,所以Tathaagata整個加起來意思就是「如來」了。可是如同大家可以很想像到的,因為在佛經梵文原文裡,除非極端謹慎否則一個狣和一個玅或一個A和一個A只有差那麼一點點,是很容易就弄錯了。因此在「如來」或「如去」真的很不容易分辨,很容易寫錯的情況下,也許「如如不動」的哲學(或者說,「文字遊戲」)就這樣發展出來了。

最後我並沒有忘記在一開始的時候,答應讓大家看一個你們一定都知道的梵文,那就是same這個字。很像英文不是嗎?的確,不但寫法一樣,它的意思也是和英文一樣的,而且就是「一模一樣」的意思。不過請放心,你不可能在佛經裡面看到「一模一樣」這個詞的,因為這是現代用法,古代佛經翻譯把它寫成「等」字或「平等」兩字,「等於的等」。那麼「不一樣」就是「不等」所以就是asame。所以在描述各種各類,包括一樣的和不一樣的種種現象時就說「等不等」(sameasame)(這個你可以在《胎藏界密咒》裡唸到)。那麼描述「超越一切不管是一樣的和不一樣的種種現象」時就說「無等等」。這個詞大家也可以在《心經》裡面看到,經文說,心經的「大明咒」是超越一切的其他各種咒的,所以就是「無等等咒」(Asamasamamantrah)。

最後希望大家不要因為我說了一些有關佛經翻譯的有趣小知識,就變成一種輕忽,變成不愛念經或持咒,那就不好了。應該是說,還是要繼續努力念經持咒,也許在發音上比較過去有了一些新的體會就好了。所以我最後還是要在這裡強調一下畢竟所有宗教都是以信仰和實踐為主的,佛教也不例外。正如古人所謂的「信為道源功德母」,如果你目前已經是一個宗教信徒的話,那麼信仰才是最重要的,如果你還不是宗教信徒,那麼知識的追求則可以做為你要不要信仰一個宗教的參考。 Read more!

一般而言,大乘佛教經典的原典主要是用梵文寫的;而小乘經典則是使用巴利文寫的。梵文悉曇(Siddam)文字的研習在古代中國唐朝還很興盛,可是後來就漸漸沒落沒有人研究,反而在日本被保存下來。據說在十九世紀的時候,法國的巴黎是梵文研究的重鎮,而英國的倫敦則是巴利文的研究重鎮。日本現代佛教的幾個重要人物都是到英國牛津大學留學研究印度佛教原典的,這也算是佛教徒的第二次「西遊記」吧?當然這一次是比古代中國法師走的更遠了,還好不用經過沙漠,而且還有飛機和輪船可以代步。現在台灣也有不少在家眾或出家師父到美國或其他歐洲國家去唸「佛學」的高等學位,應該算是第三波的「西遊記」吧。大家或許覺得奇怪,研究佛法為何跑到美國或歐洲去?那我告訴大家,目前在國內大學美術科系、研究所教「中國美術史」的老師,十之八九都是到歐美留學回來的。關鍵就是在於所謂的「研究方法論」。坦白說,這一塊是古代中國人的學術研究所嚴重缺乏的,所以往往流於「文字遊戲」,許多古代佛經的「註疏」也不例外。

不過,談到梵文大家也不必擔心害怕,至少我們的基礎比古代人中國人強了好幾倍。因為我相信在座每個人至少都唸過好幾年的英文,而因為梵文本身是屬於「印歐語系」的一支,所以有很多地方其實和德文、法文、義大利文、拉丁文很像,我們有機會不妨來認識一些。但是我可以恭喜大家的是你們至少至少也認識一個梵文,待會兒就知道了。

我們都知道目前漢字「佛陀」两字是由梵文由湀(羅馬拼音Buddha)翻譯過來的。請注意這裡有兩個連續的子音d(叨和叻的開頭字母dd)。在義大利文裡面,包含這種double consonants的單字非常多,包括大家可能常用而且也可能滿喜歡的piz’za和lat’te,(目前中文翻譯為「披薩」和「拿鐵」)。這種兩個子音連續發音的要領可以用日語來說明更加清楚。我們知道全世界的語言文字都可以用羅馬拼音來表示的,例如日文的にっさん就用nissan表示;てっぱんやき用teppan’yaki 表示。大家注意到羅馬拼音的double consonants日文的對應就是「促音」也就是用一個小的つ字來表示。那麼double consonants和促音在中文發音的對應又是什麼呢?就是所謂的「入聲字」。目前大家所使用的華語是沒有入聲字的,但是台語則有很多,因此無論是唸唐詩或者讀漢譯佛經,其實用台語發音是比較正確的。

就拿「佛陀」兩字的華語發音來說,ㄈㄛ.ㄊㄨㄛ這個發音其實是不正確的,首先,中國古代沒有「輕唇音」,也就是F(注音符號的ㄈ)的音;其次,古代中文發音的「入聲字」在目前大家使用的華語裡也都消失了,但是在台語和客語裡面則被保存的很好。例如hakka就是「客家」兩字的羅馬拼音,大家也應該注意到了它也有兩個連續的子音k。如果大家有興趣去查《辭海》,將會發現「佛」字有一個發音是「步沒切,音勃」相當於今日我們台語發音的「不孝」的「不」字。因此,關於「佛」字,各位家裡如果有說台語的阿公、阿嬷,他們口中說的「拜佛、佛祖、佛公」等等發音才是正確的。簡單的說,入聲字的發音是不能拉長的,它的特色是短促而截斷的。我們比較一下,就會發現華語的「佛」字它的聲音是可以拉長的,但是台語的「佛」就無法拉長,因此它才是正確的傳達了梵文的原音。甚至「菩薩」(全稱「菩提薩埵」羅馬拼音Bodhisattva)這個字也是一樣,我們也看到了兩個連續的子音T,所以它也是「入聲字」,同樣用目前的華語發音也是不對的,但是用台語發音則很接近。

如果大家到東南亞去玩的話,可能會碰到這樣的姓名Yap,這也是個「入聲字」,它的漢字就是「葉」。你也許會碰到另外一個人的姓名叫Ngo,這是個「鼻化韻」,j也就是漢字的「吳」。我們從羅馬拼音就可以看出來,在東南亞這兩個姓的發音和台語的發音是一模一樣的。以上所有這些拼音法都是「通用拼音」,因此大家可以看出通用拼音不但可以表示華語的發音,還可以表示閩南語、客家語的發音,它也可以和東南亞甚至歐洲的發音相通,比中國人在一九八○年代實施的「漢語拼音」更加具有「國際化」的實質能量,可是在台灣卻被別有居心的政客貶為缺少「國際化」,真是荒謬到了極點。可惜,這樣的事實,只有真正的語言學者才能明白,一般大眾只有被政客和媒體愚弄和誤導的份。我相信我是很有資格來做這樣的評語的,因為我自己使用中國的「拼音」輸入法來打電腦已經有超過二十年以上的歷史了。

在台灣由於政客的誤導把台語污名化,把它和粗俗不雅畫上等號,實在是很無知的說法。台灣語言比現在的華語更加古老這是學術界公認的事實。而胡適之在他的《白話文學史》裡則大大推崇了佛教經典,特別是禪宗語錄對於白話文的貢獻,可惜現在中學的教科書有些白話文又被文言文取代了。我們知道現在通行的華語,英文稱為mandarin乃是十八世紀之後以北京為主的中國官話,而台語則直通唐朝的口語甚至更早。我最近在晉朝書法家王羲之的書信上看到「分張」兩字,這正是我從小常常聽媽媽說的台語,就是「和別人分享東西」的意思。又如《紅樓夢》裡面的「生分」這個詞,也是從小常常聽的正宗台語,意思就是「害羞」,大家看多麼文雅。就拿我們今天的主題「佛教」來說,台語的用詞和佛教的關係更加密切,「無法度」是大家常常聽說的台語,也是佛教用詞。在《六祖法寶壇經》裡面描寫慧能到五祖弘仁處來求道,雖然五祖知道他的資質很高,不過卻故意先讓他去廚房幫忙打雜做為磨練,這個故事也是大家都知道的。不過六祖在廚房的工作《壇經》也是用台語表現出來的,那就是「破柴」。台語形容一個人很囉哩囉唆、沒事找碴,叫做「龜毛」,這可是《大智度論》裡面的用詞;而台語稱呼一個人心地善良,個性正直,不會歪曲扭捏為「調直人」的「調直」兩字則是佛教天台宗的特別用詞。

言歸正傳,以上是先談「佛陀」兩字的(我認為的)正確發音,希望大家聽了我的分析之後會開始用正確的發音。不過我也相信我的「希望」非常渺茫,幾乎等於零。我敢保證大家離開會場之後,還是滿口「ㄈㄛ教、ㄈㄛ教」的,接受現實吧。記得好久以前我曾經在台北聽過一位當時很紅的「名嘴」(這是台灣發明的詞)在一場演講裡面解釋「佛」字的意義說:「佛,就是不是人!」他說因為「佛」字是由「人」和「弗」字組合而成的,所以「佛的意思是說他不是人!」我後來在很多演講的場合裡喜歡調侃他的說法:「所謂咖啡者,多一個嘴巴,不是嘴巴」!其實佛經記載佛的各種名號當中有「佛,人中最上」這樣的定義,我覺得這是個非常簡單扼要而且精準的定義,和「佛是覺悟者」一樣值得牢記在心。首先,它表示佛不是神而是人。而且它是人裡面最傑出的典範,正因如此我們才要學佛不是嗎?我認為這也正是佛教比其他宗教值得我們信仰的地方。

此外我們在佛教界或甚至一般武俠小說裡面也常會看到另外一個詞「上人」,上人也是人,是有崇高修行、了不起的人。如果上人不是人,就變成神怪、科幻小說了。同理,德國浪漫時期哲學家尼采(Friederich Nietzsche)所主張的「超人」也是人,正如同「超市」也是「市場」、「超商」也是「商店」一樣,不然我們怎麼進去買菜、買報紙呢?一九六七年我寫的第一篇佛學論文就是〈尼采哲學中的佛教意涵〉,二十年後我在美國做研究,發現到日本學者三井光彌(Mitsui Mitsuya)也寫了一本《德國文學中的佛教》,討論的範圍更為廣泛而深入。後來我也唸了不少天主教神父有關佛教的研究著作例如都穆林(Heinrich Dumoulin)的兩卷大著,《中國禪宗史》和《日本禪宗史》,這是禪宗學術界的經典之作。

上述國內的那位名嘴的錯誤在於把中文的「佛陀」當作Buddha的「意譯」,而在中文上面發揮他的想像力。其實「佛陀」兩字是「音譯」,而且是自古以來中國許多不同的音譯當中的一個而已。Soothill和Hodous曾經在他們所編撰的《佛學辭典》裡面提到,自古以來中國的漢譯佛經關於Buddha這個字有各式各樣的翻譯,有些在今天看來也許令人發笑,不過,它們統統都是音譯,諸如:浮陀、浮圖、浮頭、勃陀、勃馱、部陀、母陀、沒馱…等等。當然還有最近有些人主張的「不打」!這些人把「阿彌陀佛」寫成「阿密打不打」,雖然發音也算接近,但是用字實在不雅而且有歧意,所以並不理想。

據說中國人好「簡」,唐朝玄奘法師翻譯的《般若心經》只有兩百多字,所以最受信徒歡迎。在台灣幾乎到處都可以看到《心經》,名片、墊板、鉛筆盒、茶杯、手提包、扇子…無所不在。不過這只是平凡小老百姓的小規模而已。在一些企業大老闆的辦公室裡或在一些政府高官的大辦公室裡,我們也常常可以看到巨幅的毛筆書法《心經》,我甚至還看過各種巨形浮雕式《心經》。其實,自古以來中國至少有六、七個版本的《心經》翻譯,其中玄奘的版本是最短的、最受歡迎的。不過,若從純粹從翻譯的學術角度來看,我個人覺得他的版本其實並不好!例如,他的版本把整個經典的完整結構破壞了,以致於中間突然出現一個「舍利子」更是讓人感覺非常突兀。

如果大家曾經留學歐美或有歐美的朋友的話,你會發現歐美人士在和你談話聊天的時候,常常喜歡叫你的名字,東方人包括華人似乎比較沒有這個習慣,不過如果大家多唸一些佛經的話,會發現佛陀也很喜歡在說話的時候叫喊對方的名字(例如正在和他對話的門徒或做為來賓的菩薩…等等),這點和歐美人的習慣是接近的。我們在《心經》的其他版本裡還可以看到這樣的特色,可是在玄奘的版本裡這個結構性的特色不但消失不見了,而且使得「舍利子」的出現變成不像是一個人名反而像昰另外一個東西,就是人死了火化之後的那些「舍利子」。我甚至曾經在一些非主流的、「類似佛教」的書刊上看到的確有人做這樣的解釋,他們這樣的說法當然是不對的。不過,我認為他們的錯誤是受到玄奘版本的文法不夠緊密的誤導。

此外按照現代翻譯學的慣例,專有名詞(尤其是人名)通常是採取全部音譯的方式,這個原則其實古代佛經翻譯大多如此,例如:釋迦牟尼、彌勒、菩提達摩、鳩摩羅什、…等都是。但是也有意譯比音譯通行的如:觀音、大勢至、普賢…等。但是很少有意譯和音譯混合的,玄奘的「舍利子」則是其中少數的例子之一。我們知道「舍利」是在共(shari)的音譯;而「子」則是旦氛(putra)的意譯,前者是一種鳥的名字,傳說那是他媽媽的綽號;而後者就是兒子的意思。完整來看這個名字的意思就是說舍利子是「外號叫做舍利的媽媽的兒子」,一般都是全部音譯為「舍利弗多羅」或「舍利富多羅」,這相當於把美國前總統George Bush的名字翻譯為「喬治布希」的方式。但是如果按照玄奘的方式他的名字會變成「喬治林」,因為bush就是樹叢、樹林的意思。如果按照玄奘的方式,美國專門研究「象徵主義」的美術史學者高華德(Goldwater)就會變成「金水阿」,美國的老羅斯福總統(Theodore Roosevelt)就會變成「天賜阿」,兩個通通變成台灣人!

我們再回到用台語讀佛經的問題,就拿玄奘的「舍利子」來說,也是用台語來唸發音才比較準確的,在的發音相當於華語上下的「下」字,而不是社會的「社」字,但是台語的房舍、宿舍的「舍」字發音就是「下」。此外,旦氛的音譯「富多羅」的「富」字,用目前的華語發音也不對。我們前面說過古代中國是沒有輕唇音F的,而且Putra的p發音接近注音的ㄅ,所以Pu的發音是ㄅㄨ。各位家裡如果有親朋好友姑姑、阿姨、阿嬷名字叫做「來富」的(這是台灣早期非常普遍的女生名字)就知道它的發音是ㄌㄞ.ㄅㄨ,此外台灣有「大富由天;小富由儉」的諺語,這裡的「富」字也是這樣發音的,所以「舍利弗多羅」這個名字也是以台語發音比較正確。

不過話說回來,玄奘法師實在是中國自古以來留學生的楷模。用現代話來說,他不但英文托福考試成績非常好,更加難能可貴的是他到了留學國就能夠用外語和老師對答如流而且辯才無礙。台灣早期因為托福補習班指導考試的技巧非常厲害,所以雖然有很多留學生的「托福」都考了很高的分數,可惜真正到了國外面對老師還是像「鴨子聽雷」,而且往往「答非所問」。當然了,現在因為考試方式改變,據說情形可能有所改善。宋朝人所編的《翻譯名義集》曾經提到玄奘主張所謂的「五種不翻」,這裡所謂的「不翻」其實就是「採取音譯而不採取意譯」的意思。他所提出的五項是:1.秘密不翻,例如咒語;2.多義不翻,例如薄伽梵;3.此方無不翻;4.順古例不翻;5. 生善不翻。

我們現在不妨來討論一下:「生善不翻」例如說「般若」,他認為如果直接翻譯為「智慧」就比較不會有令人讚嘆的功效。同理如果把「佛陀」直接翻譯為「覺悟的人」恐怕也不會比較有令人想要效法的動力。「順古例不翻」是如果過去都是採用音譯的字,他也就採用音譯。用現代話來說,過去大家都翻譯為「咖啡、沙發、巴士」我們就沿用稱之為「咖啡、沙發、巴士」。雖然後來「巴士」也被翻譯為「公共汽車」、「沙發」台語翻譯為「膨椅」,但是我問大家,「咖啡」如果不用音譯,那要如何翻譯呢?看似沒有問題其實很有問題,對不對?至於「多義不翻」,玄奘的主張我覺得也是很好的。例如,中國哲學裡面不論在意義、內涵或韻味上最奧妙、最豐富的一個字是什麼呢?就是「氣」!人氣、神氣、骨氣、志氣、鬥氣…不勝枚舉;甚至還有同樣的字不同意思的例如「行氣」:如果唸ㄏㄤ這是書法的專門術語;如果唸ㄒㄧㄥ這是醫學或氣功的專門術語。在這世界上可能沒有任何一種語言可以把它的意思完全表達,所以通常外國學者寫文章介紹「氣」都是用音譯寫成”Ch’i”,如果採用中國的新漢語拼音就會寫成比較奇怪的”qi”!

我比較不贊成的是玄奘主張的「此方無不翻」也就是說「凡是我們沒有的東西都不翻譯」。果真如此,那簡直是成千上萬、多到不可勝數。還好沒有什麼從事翻譯的人追隨玄奘,不然我們不知道當初不知道要把汽車、飛機、電腦、吸塵器、計程車…叫做什麼?香港人也許是贊成的,因為他們把計程車叫做「的士」(taxi),把老闆叫做「波士」(boss)。但是我想世界上最服膺「此方無不翻」法則的應該是日本人了。日本人對於外國的任何東西大量採用音譯,他們稱之為「外來語」。例如寫著「第一ビル」的招牌表示「大樓」,這是由英文building的發音簡化而來的;發音有些類似的「麒麟ビ—ル」,大家都知道是「啤酒」。日本人的「此方無不翻」最誇張的是表現在現代休閒娛樂方面的雜誌用詞上面,包括西洋電影的片名,幾乎到了氾濫成災的地步,例如:ロボコプ就是「機器戰警」Robocop的直接音譯;セントオブウマン就是「浪漫女人香」原文片名Scent of a Woman的直接音譯。這還不打緊,他們連日本電影到國外去也常常是直接用音譯的片名,例如黑澤明的《亂》日本話叫做らん,而羅馬拼音則為Ran,所以《亂》這部電影到歐美上演,片名就是Ran。問題是除非觀眾對日本文化有所了解,一般美國人看這部電影的片名,他們的了解是「跑步」的意思而不是「混亂」(Chaos)。

我們最後再講一下玄奘法師關於「五種不翻」的「秘密不翻」,這很顯然的主要是指佛教密宗咒語而言。我相信在座可能每一個人都會唸所謂的「六字真言:唵嘛呢吧咪吽」。我在美國做研究的時候發現有文獻記載歐洲人在十九世紀的時候就已經知道這個咒語了,他們稱之為Six Syllable Mantra(六個音節的真言),這其實才是比較正確的說法,因為湡 亙市 扔晚 狫實際上只有四個字,但是共有六個音節。所以所謂的「六字真言」是中文的算法,不是梵文原文的算法。至於所謂秘密不翻,因為我們不像古代一般中國人,除了中文之外可能一生從來沒有看過任何其他國家不同的文字,現在我們在座各位就算也許還不是很清楚歐洲或其他語言文字,至少透過電視電影對於日文、韓文已經相當熟悉,至於英文,大家從中學六年到大學一年,總共至少都有七年的英文學習經驗,如果我現在按照「秘密不翻」的原則跟大家唸了一句咒語說「歐盆不可」那你們一定笑著說,「老師,這那有什麼秘密,你的咒語就是Open Book,打開課本嘛」。同樣的道理,現在有越來越多的人(包括佛教徒)開始學習梵文羅馬拼音甚至學習梵文悉曇,那麼這個「六字大明咒」只要一看就知道其實就是「寶珠、蓮花」的意思,那裡會是秘密?不過這樣一來我們可能開始擔心有些人可能再也不會去唸它了,至少可能不會向從前那麼虔誠地去唸它了,所以總歸來說,「秘密不翻」也許還是有它的好處的。

例如,佛經裡面「阿」字的梵文是狣字(相當於羅馬拼音的A)做為佛教(特別是密教)用語有很多深奧的意義,據說還有很多神秘的能量,如果沒有真正的修行,我們普通人是完全無法理解的。不過若做為普通語言來看,它其實就是「相反辭」的字頭。這一點和許多歐洲語言(包括英語)是一樣的。「彌陀」的原文是亦凹(羅馬拼音mita)意思是「測量」相當於英文的measure,所以加上相反辭「阿」就是「不可測量」,因此音譯的阿彌陀佛,意譯就是「無量壽佛」(Amidayus) 或「無量光佛」( Amidabha)。曾經聽說,虔誠的佛教徒如果在家裡有念經的話,那麼通常是「朝金剛、夜彌陀」,也就是說早上念《金剛經》晚上念《阿彌陀經》。在這裡「彌陀」就是「阿彌陀」的簡稱。可是從上面的說明我們可以了解把「阿彌陀」簡稱為「彌陀」意思是剛好完全相反的。還有我們也常聽人家唸「喔」彌陀佛,應該也是不對的,因為狣這個字只能發ㄚ的音,它從來就不是發ㄛ的音。

同樣因為要求「簡短」而造成誤導的還有「忉利天」這個詞。忉利天的梵文羅馬拼音是Trayas-trimsas,意思就是「三十三」,所以總稱是「三十三天」。可是「忉利」是數字「三」的音譯,正如《大悲咒》裡的「哆囉夜」也是「三」的音譯一樣。可是這個音譯在《大悲咒》是沒有問題的,因為它說的是「三寶」;可是在「忉利天」就不對了,因為33天會變成3天,位置就不對了。這就是「簡短」所造成的錯誤。我在美國的時候,我的鄰居是孟加拉人,每次跟我們講話不論是說「小孩三歲、每天三餐或是下午三點鐘…」都是「忉利、忉利…」他們的發音讓我留下深刻的印象。

順便一提,大家有沒有想過,即使是「數數字」世界各國也有不同的算法喔。中文、日文和英文的算數法是最接近的,幾乎一模一樣。「三十二、三十三…」我們的想法可能認為這是最簡單的,甚至也認為是理所當然的。可是德國人就不是這麼說,他們對這兩個數字的說法是「二和三十、三和三十…」而這正好和古代印度梵文的說法一模一樣!梵文羅馬拼音Dvatrimsan就是二和三十,例如說釋迦牟尼佛的「三十二種相好」,Trayas-trimsas就是三和三十,例如說「三十三天」。你說這樣算數字很笨嗎?德國的音樂、美術、文學、科學和工業可是世界第一流頭腦的成果。印度也是,當今世界上有很多在數學、醫學和電腦工程方面很有成就的科學家都是印度人喔。當然了,印度還出現了偉大的釋迦牟尼佛。

如果說印度和德國「數數字」的方法看起來是很笨的,那我告訴你,法國更笨。法國人從一數到六十九,基本上都和我們中文以及英文、日文一樣。法國人最著名的數字當然是「六十九」了,不過這是題外話。但是從「七十」開始就好笑了。他們的七十是「六十和十」,其他類推。「八十」更好玩了,那是「四個二十」,其他類推。「九十」更絕,那是「四個二十和十」,其他類推。但是「九十七」以後就讓外國人頭痛大呼吃不消了,那是「四個二十和十和七」,其他類推!一般人的印象總要把法國人和浪漫派畫上等號,至於對德國人的印象則是很嚴謹刻板等等。其實從藝術史或者哲學史的角度來看,「浪漫主義」的重鎮其實是在德國,而法國則是「理性派哲學」的大本營。剛才所看到的,法國人數數字的方法感覺是不是很「建構數學」呢?這就是理性主義的展現。

唸「阿」字的時候還有一些要注意的狀況就是在梵文裡,往往有前後兩個阿字相連的狀況,這時候他們就會把狣寫成玅(羅馬拼音從A變成A或AA),例如凹卡丫凹(Tathaagata),當它出現在大家可能都很熟悉的《往生咒》時,它的翻譯是「哆他伽哆」,這顯然沒有把A的長音忠實的表達出來;而在《大悲咒》裡則是被音譯成「多陀阿伽陀」多了一個「阿」字就有把長音的A很正確地音譯出來。我們先說tatha是什麼意思,其實這個字不但形狀和英文Thus有點像,意思也頗接近的:就是「如此」的意思。至於Gata,它的意思就是「去」。這個字如果大家對《心經》很熟悉的話,應該注意到也出現在《心經》最後的「大明咒」裡面,不過玄奘的音譯是「揭諦」,所以「揭諦揭諦」的意思簡單的說就是「去吧去吧」。從這裡我們也可以看出來,古代中國的漢譯佛經其實非常的不一致,各自為政相當紛亂,每一個譯經師父都有他自己的發音、自己的用字,你看光是gata我們目前就看到了三種版本,實際上還有更多各式各樣的版本。因為缺乏現代翻譯學的整合工作,所以對後代有志學習佛法的人造成很大的困擾。好了,既然Gata的意思是「去」那麼如前所說,加一個A就變成相反詞,所以變成「來」的意思,而tatha的意思是「如此」,所以Tathaagata整個加起來意思就是「如來」了。可是如同大家可以很想像到的,因為在佛經梵文原文裡,除非極端謹慎否則一個狣和一個玅或一個A和一個A只有差那麼一點點,是很容易就弄錯了。因此在「如來」或「如去」真的很不容易分辨,很容易寫錯的情況下,也許「如如不動」的哲學(或者說,「文字遊戲」)就這樣發展出來了。

最後我並沒有忘記在一開始的時候,答應讓大家看一個你們一定都知道的梵文,那就是same這個字。很像英文不是嗎?的確,不但寫法一樣,它的意思也是和英文一樣的,而且就是「一模一樣」的意思。不過請放心,你不可能在佛經裡面看到「一模一樣」這個詞的,因為這是現代用法,古代佛經翻譯把它寫成「等」字或「平等」兩字,「等於的等」。那麼「不一樣」就是「不等」所以就是asame。所以在描述各種各類,包括一樣的和不一樣的種種現象時就說「等不等」(sameasame)(這個你可以在《胎藏界密咒》裡唸到)。那麼描述「超越一切不管是一樣的和不一樣的種種現象」時就說「無等等」。這個詞大家也可以在《心經》裡面看到,經文說,心經的「大明咒」是超越一切的其他各種咒的,所以就是「無等等咒」(Asamasamamantrah)。

最後希望大家不要因為我說了一些有關佛經翻譯的有趣小知識,就變成一種輕忽,變成不愛念經或持咒,那就不好了。應該是說,還是要繼續努力念經持咒,也許在發音上比較過去有了一些新的體會就好了。所以我最後還是要在這裡強調一下畢竟所有宗教都是以信仰和實踐為主的,佛教也不例外。正如古人所謂的「信為道源功德母」,如果你目前已經是一個宗教信徒的話,那麼信仰才是最重要的,如果你還不是宗教信徒,那麼知識的追求則可以做為你要不要信仰一個宗教的參考。 Read more!

訂閱:

文章 (Atom)