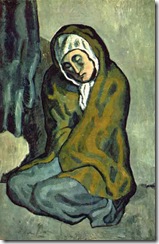

當我們談到藝術做為社會批判的時候,那麼所謂藝術內容的表現,其實比較注重在藝術家把他個人對於整體社會現象的反應,甚至現實政治環境的批判做為題材的意思。這樣的題目,以台灣目前這樣的時空背景來看(尤其是今天這樣一個歷史性的關鍵時刻),甚至令人倍感迫切需要。 我們的時代的確需要一些有感情,有想法,有血有淚的藝術作品和藝術理論,不但來表達藝術家和評論家的深刻感動,同時也是來激勵觀眾的悲憫胸懷。然而以今天台灣的藝術世界所展現的樣貌來看,這樣具有浪漫氣質的藝術似乎已經離開我們相當遙遠了。這使我想起了在很久以前我所看過,席柯斯(Ralph Shikes)所寫的一本書,它的標題就叫做「憤怒的眼睛:藝術家利用版畫和素描作為社會批判」。 不過,我並不希望讀者就因此把我們所討論的種種問題侷限在這兩種美術創作的媒材裡面;反之我希望大家了解我們所討論的問題其實是普遍適用於所有藝術表現的,只不過為了更加符合我們美術館整個展覽活動的標題,我才特地使用「版畫和素描」這幾個字來說明我們所要表達的理念,但另一方面也希望不會因為這樣就硬生生地排斥其他美術創作的討論。無論如何,即使我這篇演講其實根本沒有要討論版畫藝術,但是至少它的靈感是來自一本與「版畫」有關的書本名稱,這也就是它們之間的關聯性吧? 可惜席柯斯這本書討論的範圍只有涵蓋從十五世紀歐洲的文藝復興到二十世紀的大畫家畢卡索(Pablo Picasso)為止,而沒有包括其他東方國家或西洋其他時代的美術。這種侷限的理由當然也不難了解,因為把藝術表現作為社會批判的工具,不論是實際創作或理論探討應該都是歐美近代和早期現代的產物或專長吧?不過,由於本書的〈序論〉確實是一篇很好的論文,雖然我不願意把我這的演講定位為「書評」;我倒願意就席柯斯這篇序論的觀點做一些介紹和適度的補充和發揮。他首先談到,有許多藝術家,甚至於大部分的藝術家,可能很少在他們的作品裡,表現對於他那個時代的經濟、政治或社會抗爭的關心;如果有的話,也往往可能僅僅是偶然在心中飄過一個念頭;另外有些則對於社會上的種種現象,天真地加以接受;另外又有些人則可能會對社會的種種亂象或不公,僅僅表現出犬儒式的消極態度或漠不關心。然而重要的是,我們發現另外也有些藝術家則在精神上十分投入,並且在他們的作品裡面表現出「人類對於社會正義的近乎永無止境的追求。」藝術家運用他們最有效的武器-藝術-來針砭制度,來和威權的政府抗爭,諷刺教會的腐敗和冷漠,赤裸裸地揭發人類戰爭的愚蠢和無意義,攻擊得勢者的剝削,攤開貧窮和弱小族群的存在困境。總而言之,他們「以視覺的方式來批判人類的種種愚行。」 作者引用了十九世紀諷刺畫家多米埃(Honoré Daumier)的名言,"Il faut être de son temps"(大意,「藝術應該表現它的時代」),並在書中討論了將近一百五十位藝術家的作品,才讓我們驚訝地了解到,原來還是有很多的藝術家的確是十分關心他們的時代的。這點,對於台灣過去幾十年來的美術教育主流,直接承襲大部分前輩老畫家們本人的作品和他們的美術觀念:畫畫風景、畫畫靜物、畫畫裸體人物,好像美術的全部功能僅在於此。一向服膺形式主義理論的象牙塔創作方式,看過此書作者用心介紹,那些有血有淚的作品,相形之下,更加值得我們深省。不過,也許也正如評論家若森伯(Harold Rosenberg)所擔心的,社會批判的藝術作品絕對不能淪為宣傳,兩者不能同日而語。所以當我們在討論這些具有社會批判性質的版畫或素描作品時,我們首先要確定的是在視覺形式上它們的確是真正好的作品,而且有些甚至可能是偉大的作品。 席柯斯在他的書裡介紹了包括哥雅(Franciso Goya)、多米埃(Honore Daumier)、傑利柯(Theodore Gericault)、辜爾貝(Gustave Courbet)、畢沙羅(Camille Pissarro)、魯奧(Georges Rouault)、寇兒薇姿(Kathe Kollowitz)、葛洛茲(George Grosz)和畢卡索(Pablo Picasso)等一百多位傑出畫家的作品,他們的版畫或素描「提供了一向被人所忽略的一個美術史面向,並且多是注重內容勝過形式」,換言之,這樣的藝術「顯示了藝術家對於他所生存的環境的反應。」作者特別提到,尤其是,當形式主義理論盛行的時候,一個藝術家的社會觀點幾乎從來沒有在他的生平傳記裡被人們討論到,這是藝術史研究的缺憾。因為,雖然藝術家的社會觀點不一定一直會,但至少往往會影響到他的創作風格和內容。由於我個人一向比較關心藝術創作有無深刻的精神面,因此認為這些風格和內容的相互關係正是我們應該好好研究的部分。更何況如席柯斯所說,那些敢於大聲說出,抗議社會的不公的藝術家,他們的作品所表現的「不僅是勇氣,且常常是具有智慧的,而且幾乎都有非常高的藝術成就。」 談到智慧和勇氣,不禁使我聯想到,其實在佛教教義本身和佛教教義的藝術表現裡,也有類似的兩大面向:慈悲憐憫和智慧勇氣。可惜,在目前極端庸俗化和注重個人宗教信仰的現實利益(所謂「褔報」)的潮流底下,除了慈悲憐憫之外,智慧和勇氣似乎是比較少有人注意的。正如同藝術的領域裡,有人追求賞心悅目的形式美,也有人以社會批判的內容來發揮它的感動力量。同樣的,佛教裡面,除了大家耳熟能詳,面露慈悲的佛菩薩之外,也有面露「忿怒」之相的佛菩薩,也就是密教所謂的「明王」(Vidia-raja)。按,明王又稱「忿怒尊」或「威怒王」;而所謂「明」就是破除愚昧和昏暗之心的智慧光明。然而,明王等所顯現的「忿怒相」在秘密教裡,其實就等於顯教的佛菩薩,相對於慈悲相的「正法輪身」,忿怒相又稱為「教令輪身」。簡而言之,「菩薩低眉」,以攝服世人,普渡眾生;而「金剛怒目」則降服惡鬼,掃蕩群魔。 藝術家以他的「憤怒的眼睛」,透過作品來批判社會的不公,多少和佛教明王的象徵意義有些相似。可惜,這方面不論是一般佛教信仰者或者一般藝術愛好者都所知甚少。例如,在通俗美術教育的認知裡,像梵谷(Van Gogh),米勒(Jean Francois Millet)等人,往往只被當作優美的風景畫家來介紹,而忽略了他們捍衛社會公義時強烈的人道主義關懷。畢沙羅(Camille Pissarro)一般藝術愛好者除了知道他是印象派風景畫家之外,也很少機會認識到,原來終其一生,畢沙羅是個無政府主義者,在他的作品裡,表現了其他印象派朋友們所不曾表現的,對於被剝削的弱勢族群如工人和農人們的關懷。至於畢卡索在他所謂的「綜合立體派」的畫作上所黏貼的剪報,過去被認為只不過是純粹畫面形式和不同材質肌理的安排,最新的研究也指出.其實他的報紙剪貼內容都是經過選擇,有特定的社會批判內容和意義的。同樣地,在法國浪漫時期最重要的畫家傑利科(Théodore Géricault)的戰爭作品裡,不論是油畫或素描,我們所看到的幾乎都是表現作戰受傷的士兵和軍官,而不是像其他同時代的浪漫派畫家,熱中表現戰爭的場面。傑利科更關心的是對於生命的關懷和對於戰爭意義的質疑。關於這一點,我們似乎也可以發現到了最近歐美的歷史戰爭電影片,所描寫的戰爭場面,和之前好萊塢電影一廂請願地描寫男主角勇敢作戰,所向無敵的英雄偶像相反的;現在所描寫的男主角都是害怕,慌張,亂成一團,不知為何而戰的大兵。換言之,現在的戰爭片,有些其實是以「反戰」為其中心思想的,他們似乎都表現了對於生命的關懷和對於戰爭意義的質疑,這也是戰爭電影導演的「憤怒之眼睛」所作的批判。 過去台灣在國民政府的威權統治之下,由於害怕人民有了自由的思想,所以即使在大學教育裡,哲學和歷史思想的介紹經常是貧乏而不足的。那時候,社會哲學家馬克斯(Karl Marx)的思想被當作毒蛇猛獸來禁止,而不知全世界的大學思想教育都明白地認識到那是一種「社會救助理論」(social remedy),雖然它的推論不是很正確,但是基本精神是在追求社會正義,而這種正義感,同情心和悲憫的情懷,正是我們要在青年人的心中所看到最珍貴的氣質,都一一被抹殺了。 言歸正傳,談到為何選擇版畫和素描來說明「藝術作為社會批判」,席柯斯認為,也可能如我們大家都會想到的答案,這主要是由於版畫可以大量複製,而把訊息帯給更廣大的群眾。的確,在近代新聞報紙和雜誌還沒有普遍以前,版畫在擔當社會議論角色,發揮了重要的功能。此外從視覺效果上來說,席柯斯認為傳統的黑白色調銅版畫或木刻版畫的確容易表現出一種嚴酷的氣氛,本身就容易帶有批判的味道。因此可以說,早期的版畫在傳遞社會訊息的時候,的確比那些五顏六色,賞心悅目的油畫更加恰當。例如,木刻版畫的大塊面黑色調最能夠強調那種陰沉的心情,而蝕刻銅版畫上面那種銳利而纖細的線條正好能夠犀利地傳達作者的訊息,增強了攻擊和批判的強度和力道。有趣的是,希柯斯也提到了版畫製作過程所使用的術語,似乎也多少透露了一些批判的氛圍,例如蝕刻版畫裡面說的「吃色或咬色」的「吃或咬」字(即英文的bite)和所使用的硝酸或鹽酸的這個「酸」字(acid)就都含有「侵蝕」和「嚴密檢查」的意思。因為正如美術史家帕諾夫斯基(Erwin Panofsky)所指出的,在版畫剛剛開始流行的時候,藝術家所做的油畫畫作基本上都是應客戶的要求而畫的,它們往往比較討好觀眾;因此,版畫和素描往往就成為他們內心自我表達的工具。而從十六世紀開始到了十九世紀的中葉,大版面附有文字說明標題的版畫,終於成為表達政治觀點的主要工具。至於素描的優點,大家都知道,它比油畫更能立即表達畫家個人對於週遭環境的反應,有一種即席揮灑的痕跡。因此,正如席柯斯所說「當素描在表現社會不公正的時候,就會具有一種『憤怒』的氣質和格調,這不是稍後那種在技法上精雕細琢的油畫所能複製或重現的。」可惜,作者也感慨地說,像這樣的「抗議藝術」(protest art)在半個世紀以來形式主義美術思潮風行的時候,往往被人不公平地評為粗糙而不夠精練,卻完全忽略了他們深刻的內涵和價值。 大家都知道,在二十世紀初的時候,一些英國的藝術批評家諸如貝爾(Clive Bell)和莆來(Roger Fry)等人努力鼓吹那種去除人性的,拒絕任何文化內涵參照的藝術。換言之,他們眼中所謂好的藝術就是,而且應該是跟我們的生活和存在無關的;他們並且故意將這種「內容的欠缺」視為藝術之「正面積極的優點」,而這就是所謂的形式主義的藝術觀。或許,比貝爾和莆來更具影響力,當然也更具殺傷力的是,是他們兩人之理論在美國的追隨者,也就是所謂的現代主義主流的批評家格林堡(Clement Greenberg)的文章。格林堡比他前面的兩位英國批評家更加極端,而把純粹自治的抽象視為「前衛」(avant-garde)。可惜,包括德國、法國和美國在內,有不少後現代主義的批評理論家,由於本身缺乏對於現代藝術的真正認知,他們所用來作為從現代主義過度到後現代主義的種種有關藝術演變進程的推論,都是來自格林堡的「形式主義」,也因此就錯誤地把它當作就是現代藝術的全體。此外根據我個人的觀察,雖然法籣克褔學派批判理論健將阿多諾(Theodor Adorno)號稱對於前衛藝術的叛逆精神頗有研究,但是,不論他如何主張瓦解文化、歷史和社會體制,他把美學的討論集中在藝術的自治性(autonomy),基本上走的還是形式主義藝術觀的老路數。 台灣過去以來也是如此,有些學者受到形式主義理論的洗腦,鸚鵡學語地跟人家唱和「政治的歸政治,藝術的歸藝術」,而不知政治就是每日生活,一個對於每日生活完全沒有反映的藝術家,就是躲在象牙塔裡,不知人間疾苦的悠閑階級所謂創作也許就是只有品味而沒有內容的藝術作品。他們對於所謂藝術品的意義,也可能完全無法理解當然也更談不上感動。當然了,從藝術批評的角度來看,正如席柯斯所觀察的,一個作品並不會因為作者有崇高的理想和感人的理念,就足夠成為好作品。一個具有「憤怒的眼睛」的藝術家,當他在處理像「社會的不公正」這樣的題材的時候,還是要有冷靜的頭腦和專精的藝術技巧才行,這個能力當然也可以使他不至於因技巧不足而模糊了他的感受。藝術史家史宓思(Roberta Smith)在一篇討論一九七○年代概念藝術的文章裡也談到,在政治不安定,社會意識高漲的環境底下,人們通常就會受到激勵,想要揚棄傳統藝術家所占有的那種,說好聽一點,「精英主義的」(elitist)地位。她說,有許多藝術家發現他們對於傳統的藝術品鑑賞所關心的那些「風格」、「商業價值」和「氛圍氣」沒有絲毫興趣,甚至要反對它。我個人則深深感受並且要強調,一個藝術家做這樣的反對,其實是需要一種「道德勇氣」的;史宓思也認為,概念藝術達到這種境界,就是「純粹審美與政治理想主義的動盪的融合」,我認為討論版畫和素描作為社會批判,也是如此。 不過,若從現實生活的實際效益來看,也正如美國另外一位現代主義的評論家若森伯(Harold Rosenberg)所觀察的,自從一九三○年代之後,美國藝術家們都知道,藝術家雖然可能充滿了熱忱,但是以藝術來作為政治武器其實是沒有什麼力量的,它不太能夠改變時势。的確,就影響群眾對事物的觀點這個層面上來說,藝術甚至完全不是新聞媒體的對手。他甚至悲哀的說,大眾傳播媒體的系統越是進步,用審美的觀點來表達意見就越是缺乏影響力。「用繪畫或雕塑來挑戰當代宣傳機器對於事件的訊息散佈,」他說,「簡直就像是用一隻掃把去打坦克大軍。」以致於,自從二次世界大戰以後,沒有任何一個藝術運動是帶有社會改造的目的或社會批判的任務的,他說: 即使行動繪畫[美國的抽象表現主義繪畫],不論在時間上或精神上都最接近於達達和超現實主義顛覆社會的傳統,它還是儘量努力排斥藝術和政治的關聯。 這樣的觀點表面上似乎鼓勵了我稍早所說,台灣一些形式主義評論家的看法,認為我們應該保持讓「政治的歸政治;藝術的歸藝術」,其實不然。因為,若森伯緊接著,話鋒一轉談到如果說「藝術只須管好做自己份內的事,那麼它同時也被迫要越來越更加努力去思考,到底藝術自己的份內事指的是什麼」?現在讓我們回顧一下歷史,如果說,在一九三○年代美國的藝術燃燒著政治關懷的熱量,在六○、七○年代,形式主義抽象盛行的時候,藝術卻被燃燒著一種反對政治關懷的情愫, 它對於人世間種種現象和因這些現象所激起的感情都漠不關心;這跟主張藝術必須關懷政治同樣也是一種教條,它們同樣地限制了我們的藝術想像力。就像其他任何人一樣,今日的藝術家,或深或淺,應該對政治事件有所反應,而其內在的衝動就是我們要用我們所熟悉的媒材來表達我們個人的感受。 他緊接著又質疑,如果這種表達政治關懷的衝動是被那種格林堡所謂的尋求「品質」(quality)的需求所壓制的話,或者是去遵循所謂的「藝術史」要求,或去追求所謂的「七○年代的流行」的話,我們也就成為一種「專制思想的犧牲品」。若森伯這樣的觀點,顯然是直接針對格林堡一派的形式理論批評而發的,照他們的理論,視覺藝術的最高境界是「最低限藝術」。若森伯繼續極盡其挖苦之能事: [如果]一種藝術形式的語彙,它的主要功能是使採用它的藝術家無話可說,這種藝術形式就不會是重要的。把這種藝術形式奉為教條說藝術必須把我們的心和歷史的戲劇絕緣開來,那就無異使繪畫和雕塑淪為編織或家具設計了。 接著,他繼續就這個議題加以發揮說:「把審美的領域從生活經驗隔離開來,不會賦予藝術家任何東西,也不會刺激藝術的創造,因為它並沒有把時代的主觀現實計算在內。」在現代形式主義藝術理論還沒有流行以前,藝術創作的能量本來就是從各種人類價值中得到靈感刺激,諸如宗教、哲學和政治等等,他說:「把人們從他們因這些價值所引起的情緒排除在外,就會使得藝術的內容變的空洞。」他的結論是:「不管它的實際政治效果如何,政治意識識是藝術的必要元素。……也唯有如此,藝術家才能把他自己看做是一個自由的人…,否則,你就只好滿足於製造一些裝飾品了。」這樣的主張,也使得若森伯斷言:缺少了政治的內容,即使像普普藝術這種非抽象的,而且挪用社會生活中的現成圖像的藝術,「也會如同我們製造一個容器一樣,它本來就是空空洞洞的。」 或許,藝術史家范恩伯(Jonathan Fineberg)在其近著《存在的策略》一書裡所說的,更為深刻且令人深省: 藝術家的[天職]乃是在於利用其作品開拓他們的理想並且仔細探究有重大價值之事物的意義,這是一種精神的探索。而這也是在藝術的諸多面相當中最值得我們去了解,去追憶和討論的部分了。 然而,在世人一昧追求膚淺而沒有理想,沒有熱情和憧憬的形式主義藝術時,這樣的藝術觀點,正如作者也考慮到的,一定會被人批評為鼓吹「英雄式敘述」(heroic narratives),他自我安慰說,被批為英雄敘述又怎樣,這不是更好嗎?因為他說,「如果在一個文化裡並沒有這種『英雄敘述』來激勵和啟發我們,那是一幅多麼悲哀的前景啊。」

憤怒的眼睛! 藝術作為社會批判

訂閱:

張貼留言 (Atom)

1 則留言:

老師~~怎麼又翻成寇兒薇姿(Kathe Kollowitz)? 哈~~聽起來一整個太溫柔了啦

還是感覺珂勒維茨比較有殺傷力的小微

張貼留言